1回目となる前回の記事では、子どもに声かけをする時に、親が気をつけたい5つのポイントについてを紹介しました。2回目となる今回は、朝・昼・夜、それぞれの場面でありがちなシチュエーションをクローズアップ!

つい一方的な命令が増えてしまう「朝」の声かけ変換

保育園や幼稚園に行くなど、お出かけの前の時間だけあって、イライラしがちなタイミング。その反面、子どもは寝起きで、まだスイッチが入っておらず、親子間に温度差が生まれやすい時間帯でもあります。声かけに悩むシチュエーションの一部を紹介します。

着替えを嫌がる

NG「さっさと着替えなさーい」

↓

OK「さあ! パジャマを脱ごう! 上から脱ぐ? 下から脱ぐ?」

子どもに何かをしてほしい時、早くやってほしいという思いから、つい命令口調になってしまいがちです。大人と子どもは、対等な関係なので、命令ではなく「提案&お願い」に変換して声をかけるようにしましょう。そして、「着替えて」を「パジャマを脱いで」にするなど、やってほしいことを細分化して伝えるのことも大切。

「早くして!」と言いたくなる

NG「早くして」「もういい加減にして」

↓

OK「もう家を出る時間だから、~してください。お願いします」

0~6歳の乳幼児は特に「具体的思考」をしていて、抽象的に思考することができません。そのため、やってほしいことを具体的に伝えるようにしましょう。それを子どもが理解できたら、「次は何をするのかな?」と、次にやるべきことを聞いてみるのもひとつです。子どもが0~3歳の場合、伝えるだけではなく、大人がやって見せたり、一緒にやることも効果的。

食べ物や飲み物をこぼす

NG「ほら! ちゃんと見ないから! よく見て!」

↓

OK「こぼれたのね。このふきんで拭いたら大丈夫だよ」

子どもが失敗したときは、責めるのではなく、リカバリーの方法を伝えるようにしましょう。声かけだけでは理解できないため、実際にやって見せたり、一緒に手伝ったりしながら、少しずつ子どもができるように援助。自分でリカバリーできることが子どもの自立に直結し、子どもの生きる力を育むことにつながります。

家の外でのトラブルが多発しがち「昼」の声かけ変換

未就園児の子どもがいたり、園が休みの日は、お昼の育児もノンストップ。公園遊びや買い物の最中、「こんなときどうすればいい?」というシチュエーションは、よくありますよね。具体的にはこんな感じ!

約束を守れない

NG「さっき約束したでしょ!」

↓

OK「さっきどういうお約束をしたかな?」

まだまだ記憶力、意志力が発達途上であるため、わざとではなくても子どもは約束を忘れたり、守れなかったりします。約束が守れなかった過去ではなく、この先、自分で考えて行動する力、つまり「自立・自律」ができるように助けてあげましょう。そのためには「叱る」を「伝える」に変換し、子どもとした約束を再度伝えて♪

おもちゃを取られて泣いている時

NG「泣かないで嫌なら嫌って言いなさい」

↓

OK「おもちゃを取られて嫌だったんだよね。『かえして』って言ってみる?」

悲しいことや嫌なことがあって泣いている時には、まず、その気持ちを受け止めて、代弁するような声かけをしてあげましょう。そうした上で、どうすれば解決できるかを伝える声かけをするのがおすすめです。子どもが自分でできなそうな時は、「一緒に言ってみる?」などと提案を。

外出先で触ってほしくないものを触る

NG「だめ! 触らないで!」

↓

OK「これは大切なもの。見るだけにしましょう。(大人が見る姿を見せる)触らないで、見るよ」

やってほしくないことをしていると、つい否定形になりますが、肯定形で具体的な声かけをするようにしましょう。その時、年齢に合わせて「大切なものだから」「落としたら割れてしまうから」など、理由も一緒に伝えることが大切。0~3歳までは、「見るだけ」がどういうことなのかを実際にやって見せてあげるとより分かりやすいです。

一日の終わりでお疲れモード「夜」の声かけ変換

子どもも大人も一日の疲れが出る夜は、イライラすることも多くなります。また、子どもは眠い時間でもあるため、必要以上にグズグズすることも。そんな夜にありがちなシチュエーションを見てみましょう。

間違えていることを伝えたいとき

NG「それは間違ってるよ!」

↓

OK「(子どもが気づくまで見守る)(それでも気づかず伝えたいときは)これよく見てみて。どうかな?」

自分で気づき、訂正するからこそ、学びがあり、ただの「失敗」で終わらず、自分の力で自分なりの「できた」を経験することができるのです。そのため、直接的に「間違ってるよ」と指摘することはできるだけ避け、きっかけになるような声かけをしてあげるようにしましょう。

食べ方や箸の持ち方が気になる

NG「ひじをつかないで!」

↓

OK「見ていてね。(大人がやって見せる)こうやって食べるのよ」

「ちゃんと」「しっかり」などのような抽象的な声かけを肯定的で具体的な声かけに変換していきましょう。食べ方や座り方、箸の持ち方や姿勢など、まずは大人が実際にやって見せることで、その姿が子どものモデルとなります。すると、子どもは吸収して学ぶことができるのです。

遊びに集中して声かけを聞かない時

NG「ねぇ、聞いてる?」

↓

OK「〇〇ちゃん、絵本読んでいるところごめんね! ちょっといいかな?」

いくら読んでも子どもが反応しないことがありますが、この時に意識したいのが、子どもの聞く準備ができているかということです。遊びや活動に集中している時は、今伝えなければいけないことでない限り、子どもに声をかけることは控えましょう。集中していない時でも「〇〇ちゃん」などと、本題に入る前にワンクッション挟む声かけも◎!

少し意識を変えるだけで、声のかけ方が変わって来る

今回は、あきえ先生に具体的なシチュエーションでの声のかけ方について話を伺いました。「否定」を「肯定」に、「叱る」を「伝える」になど、言いたいことは一緒でも、ちょっと言い方を変えるだけなので、とても簡単! 子どもと大人の双方が気持ちのいい親子時間を過ごすために、意識して過ごしてみるとよさそうですね。「モンテッソーリ流 声かけ変換ワークブック」(宝島社)では、他にももっとたくさんのシチュエーションを紹介しているので、そちらもぜひ、見てみてください。

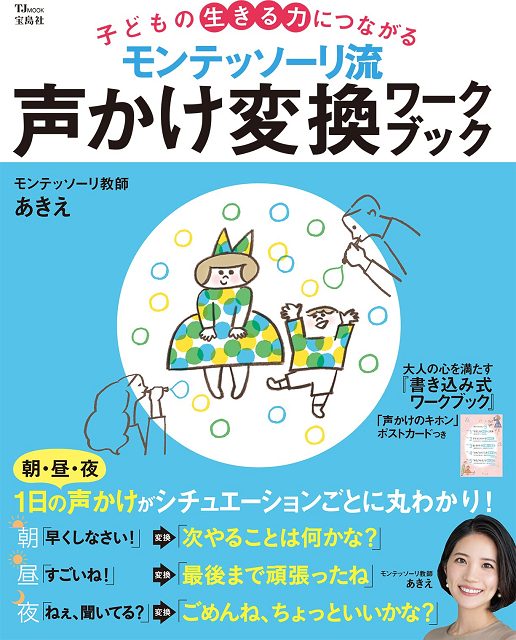

今注目の集まるモンテッソーリ教育の声かけ変換本。朝・昼・夜それぞれのシチュエーションごとにイラストを交え、具体的な声かけ例を分かりやすく紹介しています。この本で学んだことをアウトプットするワークブックのページにも注目。

あなたにはこちらもおすすめ

記事監修

モンテッソーリ教師あきえ

幼い頃から夢見た保育職に期待が溢れる思いとは裏腹に、現実は「大人主導」の環境で、行事に追われる日々。そのような教育現場に「もっと一人ひとりを尊重し、『個』を大切にする教育が必要なのではないか」とショックと疑問を感じる。その後、自身の出産を機に「日本の教育は本当にこのままでよいのか」というさらなる強い疑問を感じ、退職してモンテッソーリ教育を学び、モンテッソーリ教師となる。オンラインコミュニティ“Park”主宰。2021年1月に初著書「モンテッソーリ教育が教えてくれた『信じる』子育て」(すばる舎)、2022年3月に「モンテッソーリ流 声かけ変換ワークブック」(宝島社)を出版。

取材・構成/本間綾