日朝修好条規とは、何のこと?

「日朝修好条規(にっちょうしゅうこうじょうき)」とは、どのような条約だったのでしょうか。まずは概要を押さえておきましょう。

日本と朝鮮との間に締結された通商条約

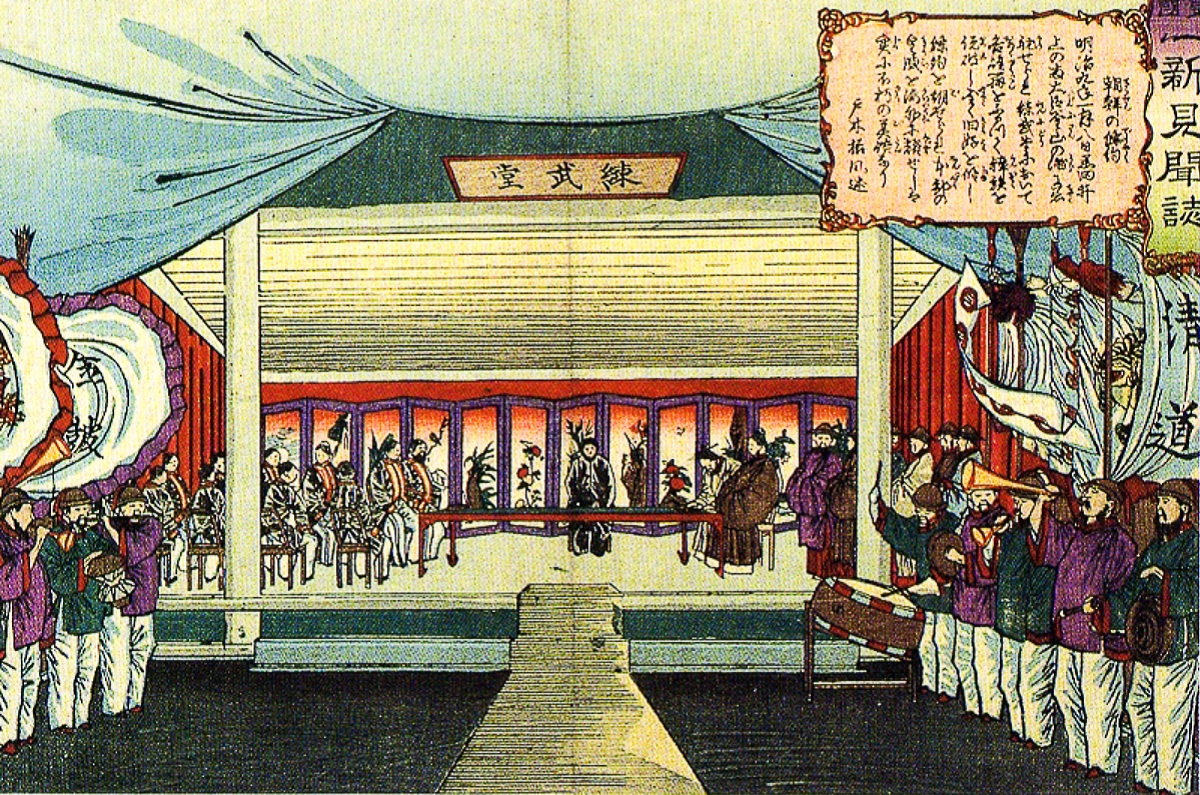

日朝修好条規は、1876(明治9)年に、日本の明治政府と朝鮮王朝との間に締結された通商条約です。前年に起こった「江華島(こうかとう/カンファド)事件」の結果として締結されたことから、「江華条約」とも呼ばれています。

日朝修好条規の締結は、日本が軍事力で威嚇(いかく)し、鎖国政策を取る朝鮮を開国させた出来事としても知られています。日本にとっては、大陸へ進出する第一歩となりましたが、朝鮮にとっては他国からの侵略や、国内の混乱を招く結果となりました。

条約の主な内容

日朝修好条規の主な内容は、以下の通りです。

●朝鮮を自主独立の国とする

●釜山(プサン)・元山(ウォンサン)・仁川(インチョン)の開港と自由貿易の開始

●朝鮮からの米穀輸出の自由

●日本側の領事裁判権(治外法権)・朝鮮の関税自主権喪失・日本からの輸出関税の免除などを認める

条約の最初に「朝鮮は自主の邦」「日本と平等の権を保有する」と明記しているものの、実際には日本側の領事裁判権や、貿易において朝鮮に不利な条件を強要する不平等な内容でした。

日本には、幕末に欧米諸国と「日米和親条約」や「日米修好通商条約」など、不平等な条約を締結させられた経験があります。明治政府は、こうした条約の内容を研究し、朝鮮に対して同じことを課したといわれています。

朝鮮を「独立国」とした事情

日朝修好条規の特徴は、朝鮮を「独立国」と明記していることです。当時の朝鮮は、中国の清(シン)を宗主国(そうしゅこく)と仰ぎ、日本や欧米諸国の開国要求を拒んでいました。

宗主国とは、他国に対して強い支配権を持つ国のことです。支配を受ける国は、属国(ぞっこく)といいます。宗主国は属国の政治に強く関与すると同時に、保護する立場でもありました。

そのため日本は条約締結に際して、朝鮮を清の支配を受けない独立した国とみなすことを、わざわざ強調する必要があったのです。

一方の朝鮮や清は、この条文をあまり重要視しませんでした。朝鮮と日本は昔から「朝鮮通信使(ちょうせんつうしんし)」を派遣するなどの交流があったため、しばらく途絶えていた交流を再開した程度に考えていたのです。条約締結後も、朝鮮が清を宗主国とする意識は変わらず、引き続き欧米諸国の開国要求を拒否しています。

日朝修好条規締結の背景

日朝修好条規の締結には、アジアをめぐる国際情勢の変化と朝鮮の政策が関係しています。朝鮮が諸外国に開国を迫られるようになった背景を整理しましょう。

清や日本の開国

19世紀の半ば頃から、朝鮮を取り巻く状況が大きく変わります。最初の変化は、宗主国である清の開国です。1842(天保13)年に、「アヘン戦争」に敗れた清は、イギリスと「南京(ナンキン)条約」を締結し、開国を余儀なくされました。

1854(嘉永7)年には、日本が、アメリカと日米和親条約を結んで開国しています。さらに1860(万延元)年、ロシアが、清と「北京(ペキン)条約」を締結して日本海に面した沿海(えんかい)州を獲得、朝鮮はロシアと国境を接することになりました。

以降、朝鮮は欧米諸国だけでなく、ロシアの南下を恐れる日本からも開国を迫られるようになります。

鎖国政策を続ける朝鮮

諸外国からの度重なる開国要求にもかかわらず、朝鮮の最高権力者「大院君(だいいんくん/テウォングン)」は、鎖国政策を続けます。

by Hulbert, Homer B. (Homer Bezaleel) PD

大院君は国王・高宗(こうそう/コジョン)の父で、1863(文久3)年に12歳で即位した息子に代わって、政治の実権を握った人物です。西洋文化を嫌っており、キリスト教弾圧・フランス人宣教師の処刑・アメリカの帆船焼き討ちなどを実行して、外国勢力を撃退しました。

また1868(明治元)年、日本が明治政府の樹立を知らせる外交文書を送ったときは、文書内に「皇」や「勅」の文字があるとして受け取りを拒否しています。

「皇」や「勅」は天皇の親政開始を伝えるためには必要な文字でしたが、朝鮮にとっては清の皇帝とその命令を意味する文字であり、日本が清と同じく自分たちの上に立とうとしていると解釈されたのです。

日朝修好条規締結までの流れ

頑(がん)として鎖国を続ける朝鮮に、明治政府は、どのように対応したのでしょうか。日朝修好条規締結までの流れを解説します。

征韓論の台頭

明治政府は欧米諸国の植民地政策に対抗するために、近代化を急ぐのと同時に、朝鮮との交易で国力を増強したいと考えていました。1871(明治4)年には、朝鮮が清の属国にこだわっていることを利用して、清との間に対等な「日清修好条規」を締結し、交渉を優位に進めようとします。

しかし大院君は、西洋化した日本を敵視するばかりで、交渉は一向に進みません。そのため政府内では、武力で開国を迫るべきとする「征韓論(せいかんろん)」が台頭します。

当時、政府の要職を務めていた西郷隆盛(さいごうたかもり)も、征韓論を支持します。ただし西郷は、いきなり武力行使することには反対でした。そこで自ら使節として朝鮮に赴き、大院君を説得することを提案します。

朝鮮王朝と日本の政変

1873(明治6)年、西郷の提案は認められ、朝鮮への派遣が決まります。しかし直前になって、今は外国との戦争よりも国内改革を優先するべきとする大久保利通(おおくぼとしみち)らの主張により、中止に追い込まれてしまいました。

西郷は、この決定に反発して辞職、征韓論を唱えていた政治家も、こぞって政府を去っていきます。

一方の朝鮮でも、高宗の成人を機に大院君が引退させられ、王妃「閔妃(びんひ/ミンピ)」の一族が政権を握る政変が起こっています。大院君ほど西洋を毛嫌いしていない高宗と閔氏一族に明治政府は期待し、交渉を継続することになりました。

▼関連記事はこちら

江華島事件を経て条約締結へ

日本の期待に反して、高宗は開国に否定的な立場を維持します。1875(明治8)年、釜山での交渉が膠着(こうちゃく)状態に陥ったのを機に、日本はついに武力行使を決意します。

まずは軍艦2隻を釜山に派遣して威圧しますが、この作戦は失敗に終わりました。いったん引き上げた日本は、航路研究を装って、軍艦「雲揚(うんよう)号」を清に向かわせます。

雲揚号は給水のため、途中で朝鮮の江華島に立ち寄りますが、ここで朝鮮の砲撃を受けてしまいます。日本は砲撃の責任追及を口実に開国を迫り、朝鮮もこれを受け入れて日朝修好条規が締結されました。

江華島は、朝鮮の首都ソウルを流れる川・韓江(かんこう/ハンガン)の河口にある要衝です。そこに外国の船が侵入すれば、朝鮮が過敏に反応することは日本も分かっていたはずです。そのため江華島事件は、偶然起きたのではなく、日本が朝鮮を挑発するためにわざと起こしたと考えられています。

日朝修好条規がもたらした影響

日朝修好条規は、当事者である日本と朝鮮はもちろん、清や欧米諸国の政策にも深くかかわることになります。日朝修好条規がもたらした影響を見ていきましょう。

欧米諸国とも不平等条約を締結

日朝修好条規締結以降も、朝鮮は清を宗主国とする立場を変えず、これまで交流したことのない国との交渉を拒否します。しかし当の清はすでに開国しており、ロシアや日本の侵攻に備える段階にありました。

日本が朝鮮を開国させたかったように、清も朝鮮の開国を望んでいたのです。ただし日本との違いは、「宗主権を維持したまま」で開国させることでした。

1882(明治15)年5月、清の仲介で、朝鮮はアメリカと朝米修好通商条約を結びます。以後、1886(明治19)年までに清やイギリス、そしてドイツ・イタリア・ロシア・フランスとも条約を締結しますが、いずれも日朝修好条規と変わらない不平等な内容でした。

壬午事変(壬午軍乱)の発生

日朝修好条規を受け入れた高宗と閔氏政権は、日本にならって改革を進めます。しかし費用が足りず、不足分は増税によって賄(まかな)われました。

また、条約の取り決めの一つ「米穀輸出の自由」によって食糧が大量に輸出されたため、物価も高騰(こうとう)します。増税とインフレで、国民の暮らしは大変厳しくなり、政権や日本への不満が高まっていきました。

1882(明治15)年7月には、兵士への米穀支給が滞ったことをきっかけに「壬午事変(じんごじへん/壬午軍乱とも)」と呼ばれるクーデターが起こり、大院君が一時的に復権を果たしています。

日本と清の対立が深まる

壬午事変で被害を受けた日本は、朝鮮に責任を問い、「済物浦(さいもっぽ)条約」(1882年8月)を締結して軍の駐留を認めさせます。日本の動きを警戒した清は、朝鮮に出兵して大院君を拉致(らち)、反乱を鎮圧すると同時に朝鮮への宗主権を強化しました。

政権に返り咲いた高宗と閔氏が清への依存度を強めると、1884(明治17)年12月、今度は日本寄りの反対派によるクーデター「甲申(こうしん)政変」が起こります。ただしこの政変も、清によって鎮圧されました。

その後も、清と日本は対立を続け、1894(明治27)年4月の「甲午農民戦争(こうごのうみんせんそう)」を機に、日清戦争が始まります。戦争は日本が勝利し、敗れた清は朝鮮の宗主権を放棄しました。

朝鮮の内政に影響を与えた日朝修好条規

日朝修好条規は、軍事力を背景に日本が朝鮮に押し付けた不平等条約です。当時、東アジアには欧米諸国による植民地化の波が押し寄せており、同じようなことが清や日本にも行われていました。

とはいえ、自国の利益のために外国を脅し、犠牲を強いるやり方は正しい外交とはいえません。同じ過ちが繰り返されないように、日朝修好条規が朝鮮にもたらした影響を知り、しっかりと心にとめておきましょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部