あなたがイメージするのりとは?

『液体のり』または『スティックのり』を想像したとき、紙に塗る面はどんな形ですか?大抵の方が液体のりならば「丸いスポンジ状のもの」、スティックのりなら「円柱形で、真ん中に穴がある塊のてっぺん」を想像されると思います。

しかし、今回ご紹介する「カクノリ」は違うんです。紙に塗る面が正方形になっています。

のりをプリントの端に塗ると「はみ出る」

直線的に塗ることが多い「のり」

ノートにプリントを貼り付けるときや封筒に封をするときなど、のりは直線的に塗ることが多いのではないでしょうか?今回は、授業で配られることの多い「プリントをノートに貼る」場面を例にお話ししていきます。

いらない紙を敷いて糊付け

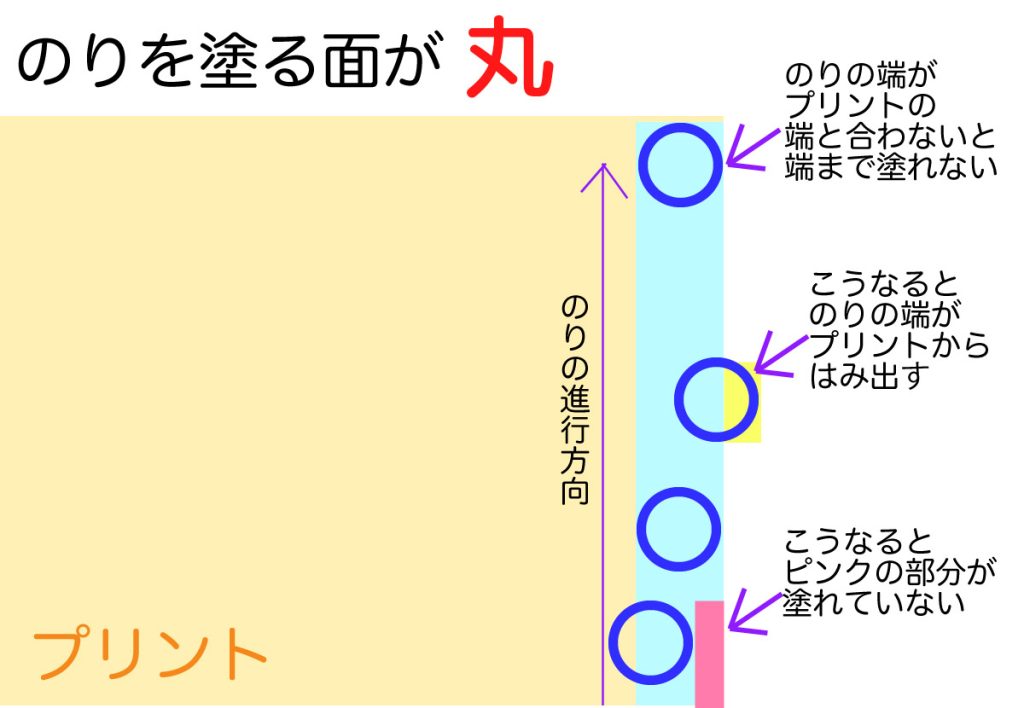

従来の丸型では、プリントからはみ出たり、端まで塗れなかったりということが起きやすいのです。なぜなら上の図のようにのりを塗る面が丸い場合、ストライクゾーンが小さく、プリントの端に合わせるのがとても難しいからです。そのため、いらない紙を敷いて、あえてはみ出し気味に塗ることになるのではないでしょうか。

また、授業中の子どもがのり付けに失敗すると、手のべたべたが気になって話を聞き漏らしたり、その後の作業に遅れたりしてしまうことも想像できます。

「はみ出さない」のりが登場

カクノリは敷く紙がマストではなくなる

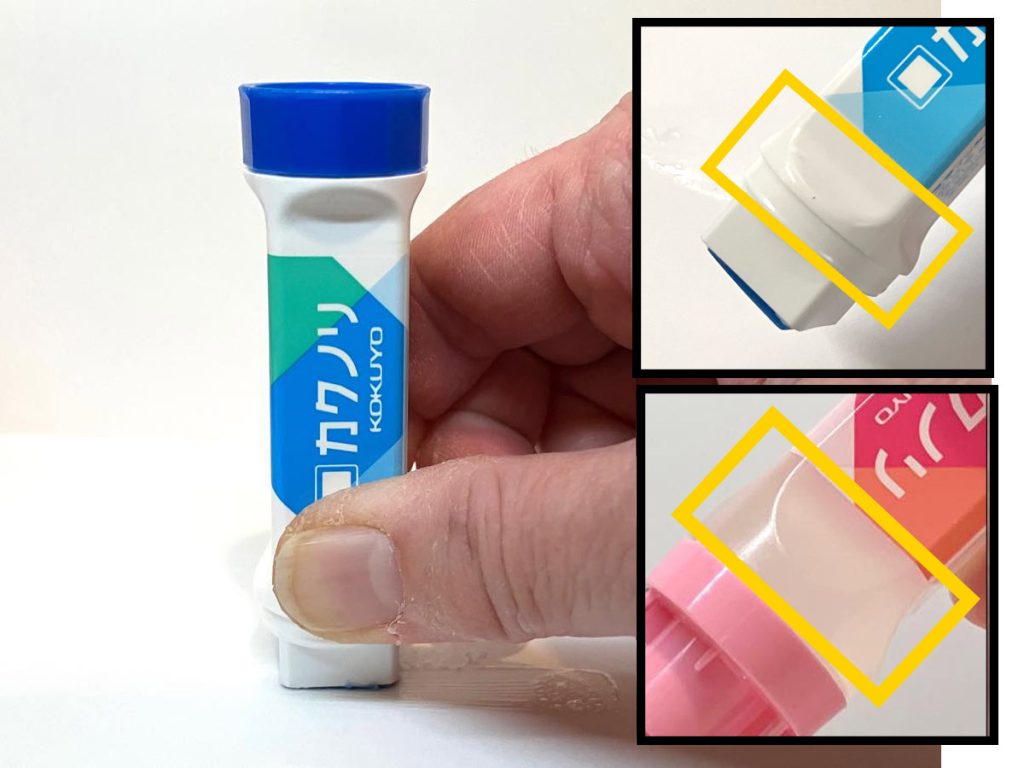

カクノリ(液体のり・スティックのりどちらも)は、のりを塗る面が正方形になっています。

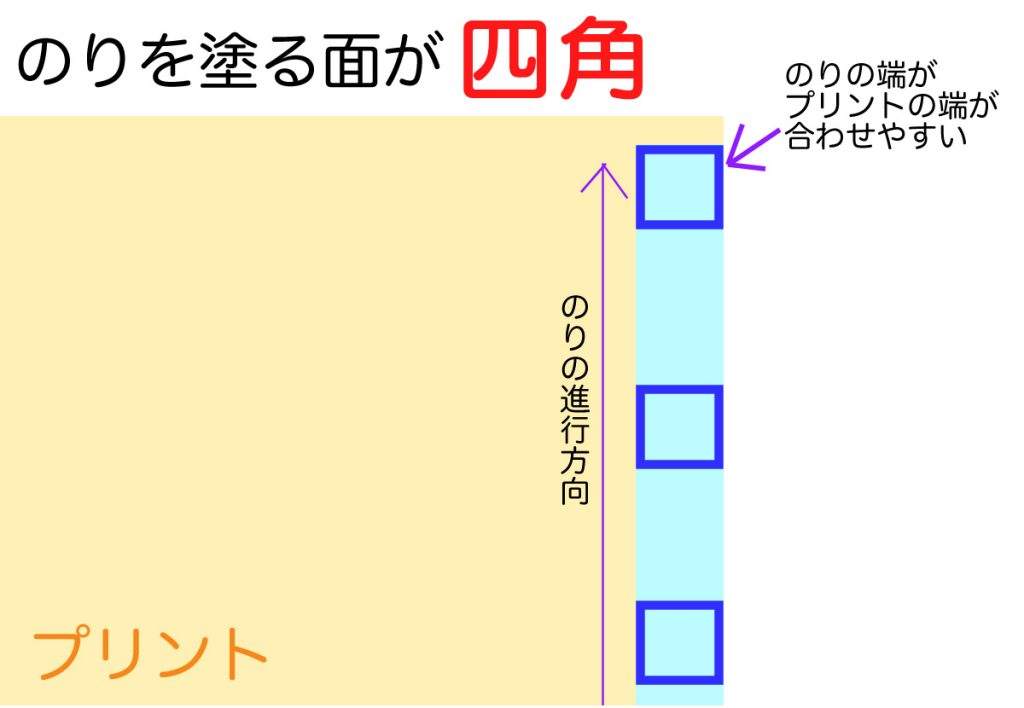

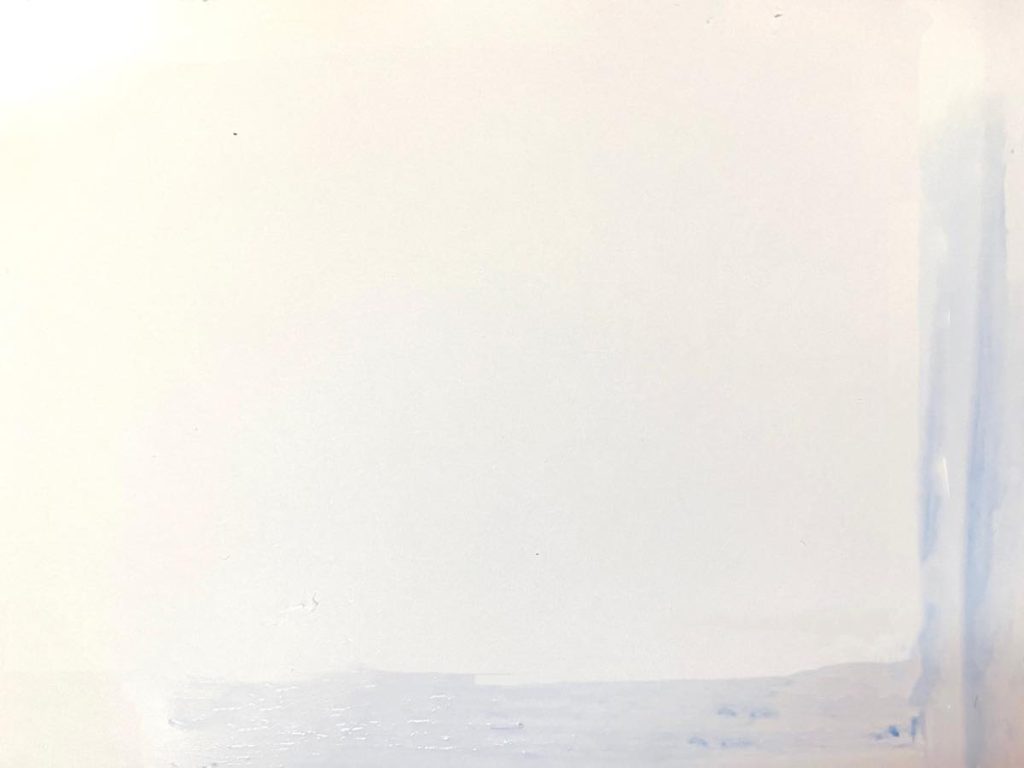

上の図のように、プリントのまっすぐな端にのりの真っ直ぐな部分を当ててあげればはみ出ることが防げるので、かなり塗りやすくはみ出しづらくなっています。

容器にも工夫が

持つ部分も四角いから持ちやすい

四角いのはのりを塗る面だけではありません。液体のりの本体・スティックのりの本体も四角くなっています。丸いものに比べて角があるぶん、持ち運び時にはしっかりと掴みやすさがありました。また、塗るときには、写真の黄色で囲った部分が絶妙なくぼみになっており、指にフィットするのでしっかりと塗りやすくなっています。

名前記入欄もあります

のりをなくさないようにするためにも学校に持っていく道具には名前を書いておきたいですね。カクノリには側面に名前を書くための四角く囲ったスペースがあります。しかも、本体が四角いので倒すと安定して名前が書きやすいのです。かゆいところに手が届く製品ですね。

液体のりのいいところ

液体のりはいつもスタンバイ

液体のりはフタの上部が少し大きめな円になっていて、逆さまにして置いておくことができます。液体のりはドロっとしているので、スポンジ側に集めてすぐ出るようにしたいところ。なので、置くときにはフタを下にして立てられる作りになっています。

キャップは楽々ワンプッシュで開きます

大部分の液体のりはキャップを回しますが、カクノリはカチッとはめてキャップの両横にボタンのボタンを押すとふたが軽い力で開くようになっています。

スティックのりのいいところ

スティックのりは塗った場所がわかる

スティックタイプはどこを塗ったのかがわかりやすいように、のりに色がついています。この色は時間が経つと消えるので貼るときだけガイドとして働いてくれます。

コンパクトだから

学校によっては「液体のりを」「スティックのりを」と指定がある場合もありますが、液体ノリと比べてスティックのりはコンパクト。選ぶときの基準の一つとしてもいいかもしれませんね。

プリント学習の多い今だから

小学校によって違いはありますが、授業中の資料としてプリントをノートに貼る指示があるところも多いようです。

そんなとき、はみ出しづらく塗りやすい便利なカクノリを使えばスムーズに授業に参加でき、ご機嫌で過ごせそうですね!

商品についての詳細はこちらへ

こちらの記事もおすすめ

文・構成:ふじいなおみ