財務省の基礎知識

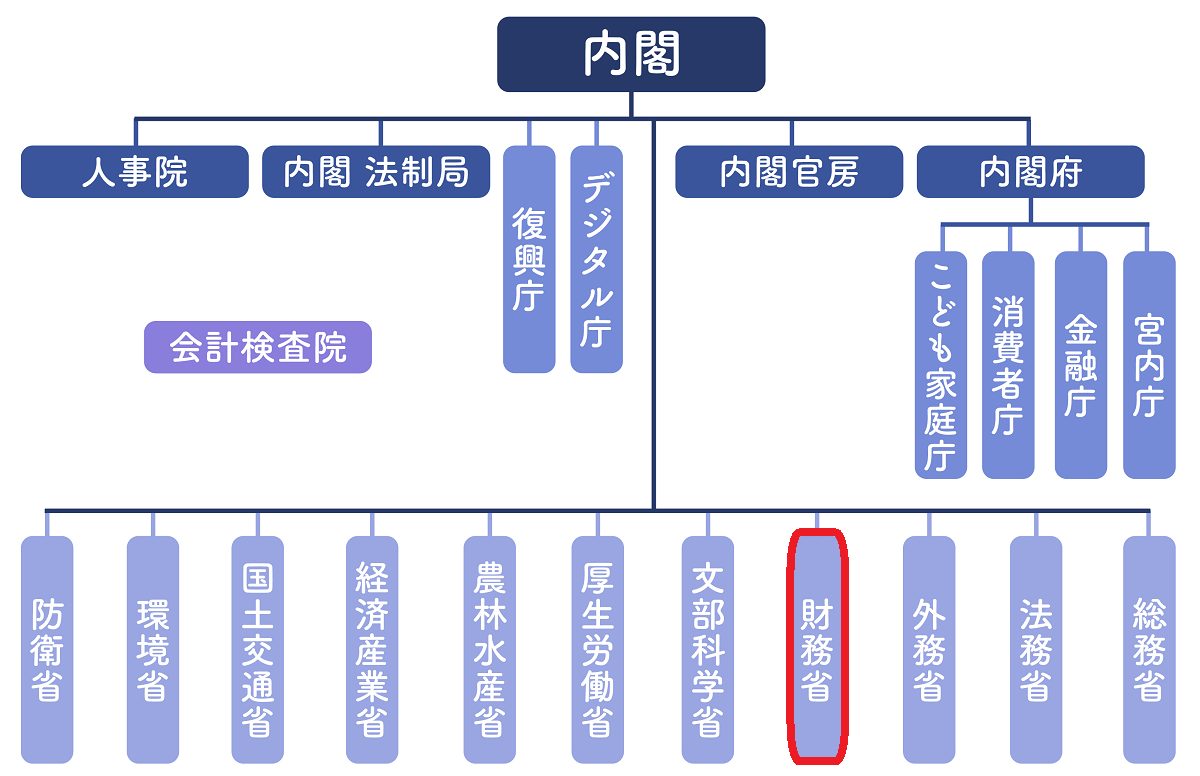

「財務省」は、国が管轄する省庁の一つです。複数ある省庁の中で、財務省がどのような役割を担っているのか、基本のポイントを解説します。まずは、主な役割と組織の歩みについて確認しましょう。

国のお金を扱う行政機関

財務省は、国のお金を扱っている行政機関です。行政機関として設置されている官公庁は多数ありますが、財務省はそのうちの一つとして運営されています。

国のお金とは、国民が納めた税金や国が保有している財産のことです。財務省は国民の生活を守るため、集めたお金の使い道を検討し、さまざまなことに活用しています。

日本国内の問題だけでなく、外国との貿易に関する取り決めや経済についての話し合いも、財務省が対応しています。

出典:財務省キッズコーナー ファイナンスらんど – 「税」・「財政」Q&Aコーナー – Q15

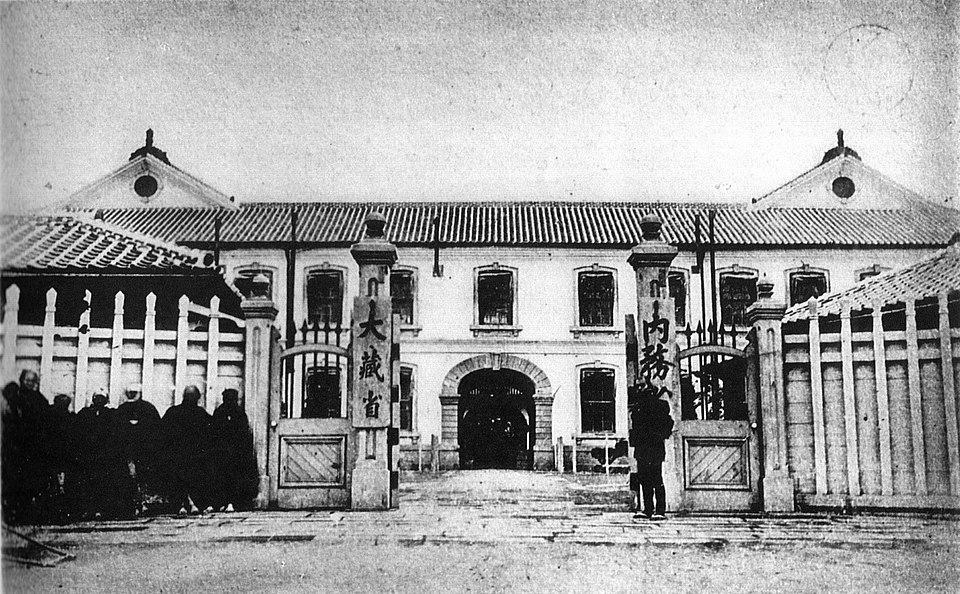

2001年に大蔵省から名称変更

財務省は以前は「大蔵省」という名称でした。1869年に創設された大蔵省は2001年に省庁再編に伴って名前が変わり、財務省となっています。

財務省のトップは、財務大臣です。2025年現在では、加藤勝信氏が財務大臣を務めています。

大蔵省から財務省へ名称が変わったからといって、主な役割が変わったわけではありません。一部の役割は別の省庁に引き継がれているものもありますが、国のお金を扱う省庁であることは同じです。

出典:財務省のしごと|財務省

財務省の組織を紹介

財務省は、複数の組織で成り立っています。財務省の中にある主な組織と、その特徴を紹介しましょう。それぞれの役割を知ることで、財務省がどのような行政機関なのか、分かってくるはずです。

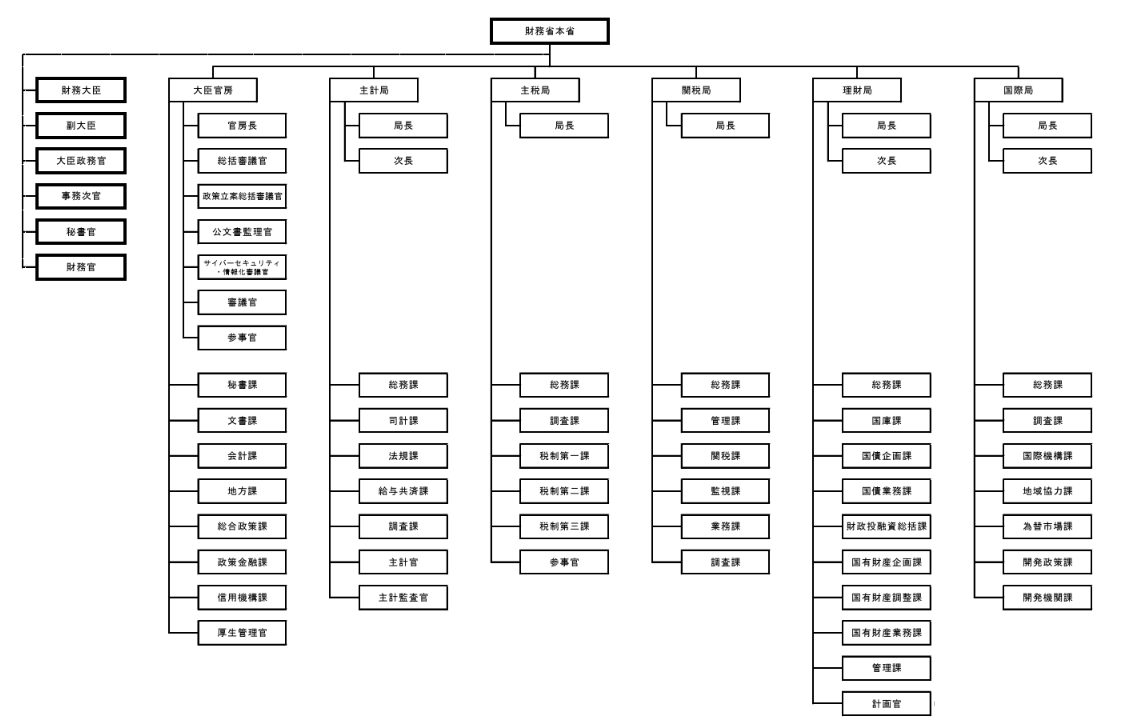

本省 内部部局

財務省の内部部局には、大臣官房・主計局・主税局・関税局・理財局・国際局があります。

大臣官房は財務省の人事・会計などの仕事を担当するほか、全体の総合的な調整を担当する部署です。

主計局は国の予算編成などを中心に担当し、主税局は国の税金の仕組みについて取り決めを行っています。関税局は貿易に関する業務を担い、理財局は国の財産管理や、貨幣の発行などを行っています。国際局では外国に関連する業務を中心に担当する部署です。

本省内部部局では、財務省が行うべき役割を各組織が分担して担当しているのです。

出典:財務省の仕事 : 財務省

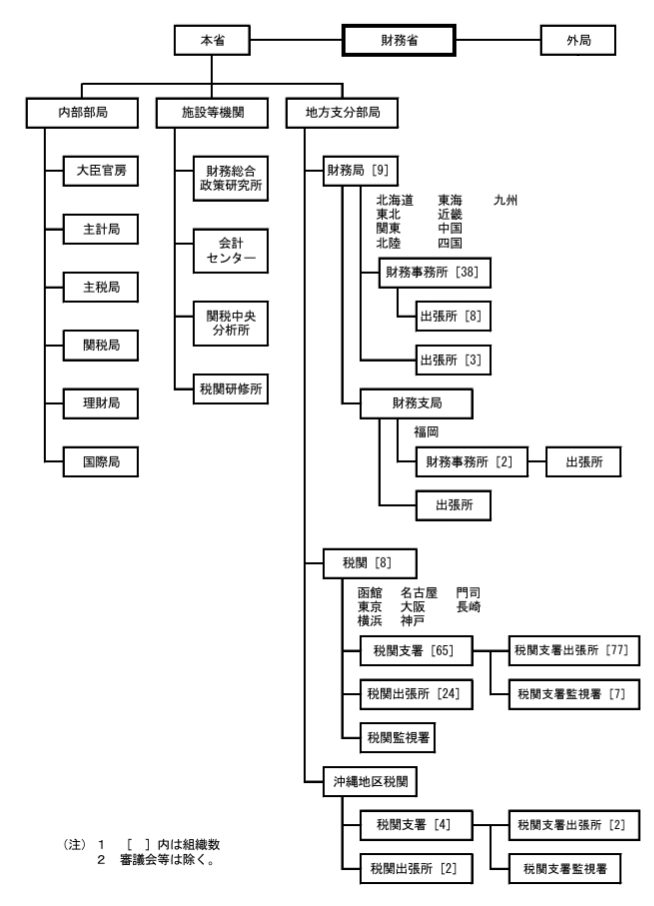

地方支分部局

地方支分部局には、「財務局」と「税関」があります。どちらも、各エリアに設置されている組織です。

日本の各地域にはそれぞれのエリアを担当する「財務局」があり、地方の経済や財政に関する調査や管理を担当しています。

税関は、各エリアの空港や港などで、輸出入に関わる実務を担当する組織です。また、通関業の許可や通関士の試験を行うのも税関の仕事です。

財務省は大きな組織ですが、地域ごとに財務を管理する部署を設置することで、細かい調査や管理ができるようになっています。

外局

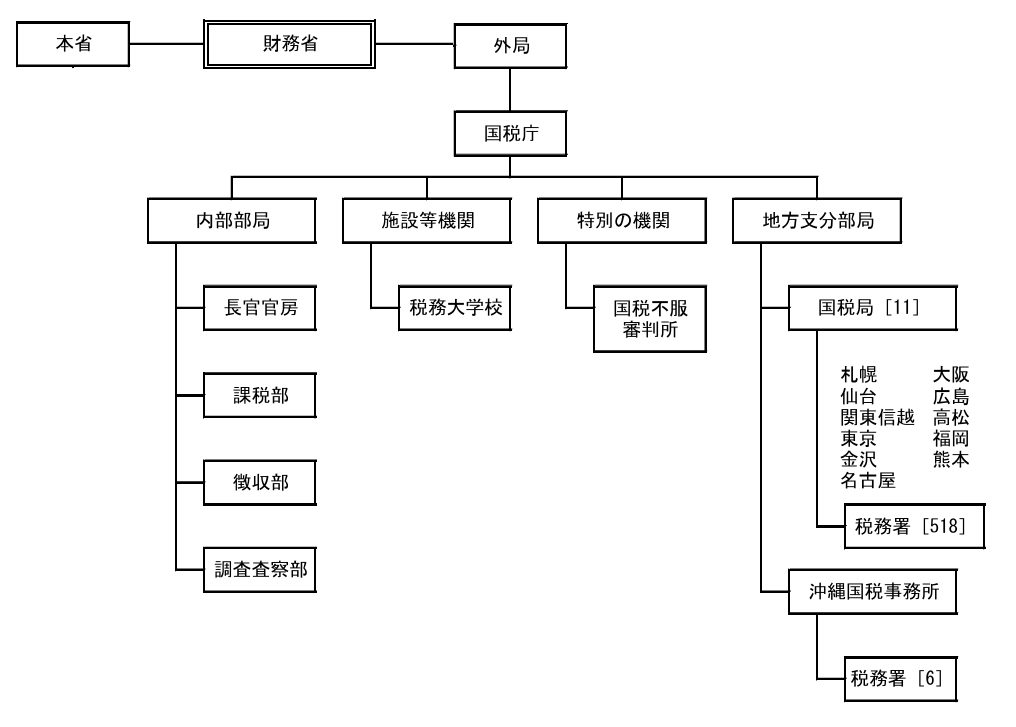

財務省には、外局と呼ばれる部署もあります。財務省の外局は、「国税庁」です。

国税庁では、主に税金を集める業務を担当しています。そのほか、国家資格である税理士制度の運営や、酒類などの製造・販売業者に対する免許を発行するのも国税庁の役割です。

国税庁の下には、全国に12の国税局(沖縄国税事務所を含む)と524の税務署が設置されています。また、税務職員の教育機関である税務大学校や、納税者の不服申立てを審査する国税不服審判所があります。

財務省ではどんな仕事をしている?

財務省では、各部門でさまざまな仕事をしています。主な仕事内容と、管轄している部門について見ていきましょう。主な仕事内容を理解することで、財務省の全体像が見えてきます。

国の予算を作成する

財務省は、国の予算作成に関わっている省庁です。予算を作成するときは、各省庁が財務省に希望を提出します。提出された希望を見て、財務省が予算の振り分けを検討する仕組みです。

財務省が考えた予算案は内閣に報告され、国会で話し合った上で予算が決定されます。財務省は予算の方向性を決定する上で、重要な役割を果たしているといえるでしょう。

財務省の中でも、主に主計局が国の予算作成に関する仕事を担当しています。予算の作成は、国の経済を動かしていく上で大切な仕事です。

税金を徴収し制度の仕組みを考える

国民や法人から税金を集めて使い道を考えたり、税金の制度を決めたりするのも財務省の仕事です。

国民・法人から税金を集める役割は、国税庁が担当しています。集まった税金の使い道や、税金に関するルールを考えるのは、主税局です。

財務省が適切な税金の使い道を決め、ルールを決めることで、国のお金がうまく動かせるようになります。

貨幣の発行や投資・融資

財務省の中で、貨幣の発行を担当するのは「理財局」です。日本の通貨は、独立行政法人造幣局や独立行政法人国立印刷局で製造され、政府が発行しています。

実際に紙幣を発行しているのは、「日本銀行(日銀)」です。どのような紙幣を作るのか、どのくらいの量を製造するのか、基本的なルールや製造方法は政府と財務省が決めています。

記念硬貨など特別な通貨も財務省が発行するかどうかを決定しており、日本の通貨に関する決定権を持つ省庁といえるでしょう。

そのほか、事業者や外国への投資・融資も理財局の仕事です。事業者や海外にお金を貸し付け、利子で利益を得ます。

出典:財務省のしごと|財務省

▼関連記事はこちら

財務省に関する疑問と解答

財務省について、気になる疑問がある人もいるでしょう。最近注目を集めている財務省解体デモの概要や金融庁との違い、財務省で働くにはどうすればよいのかなど、疑問に対する解答を紹介します。

財務省の解体デモとは?

2024年12月ごろから、各地で財務省の解体を求めるデモが起きています。2025年2月~3月にも東京の財務省前でデモが行われました。参加者はインターネットを通して集まり、日を追うごとに規模が大きくなっているようです。

デモで訴えられている内容はさまざまですが、主に減税の求めや経済政策に対する批判が中心です。財務省解体デモが起きていることはメディアでも報じられ、財務大臣もデモについて言及しています。

デモの影響やそれを受けての政治の動きは、さまざまな報道に触れながら注視していく必要があります。

出典:「財務省解体」デモ、加藤勝信財務相「生活負担の高まり背景」 – 日本経済新聞

財務省で働くにはどうすればよい?

財務省で働くには、国家公務員の試験に合格しなければなりません。試験に合格した後は財務省へ官庁訪問をし、内定を得ると就職できます。

新卒で国家公務員の試験を受ける以外に中途採用のルートもあり、スキルや経験を積んでからの転職も可能です。

国家公務員にもさまざまな種類があるため、財務省で働くことを希望しているのであれば、仕事内容や役割について調べておくことをおすすめします。

同じようにお金を扱う「金融庁」と何が違う?

財務省とは別に、お金に関連する「金融庁」と呼ばれる省庁があります。金融庁は、財務省と何が違うのでしょうか?

元々、財務省が旧大蔵省だったとき、金融庁の役割は大蔵省が担当していました。つまり、再編に伴って、大蔵省は財務省と金融庁に分割されたということです。

現在、金融庁は内閣府の外局として設置されています。金融庁は、主に金融制度の取り決めや、金融機関の検査・監督などを担当する省庁です。

財務省は主に国のお金や予算に関する業務が中心ですが、金融庁は金融機関や証券に特化した業務を行っているといえるでしょう。

財務省は予算や税制に深く関わる機関

財務省は、国のお金を扱い、予算や税制に関わっている行政機関です。組織は本省 内部部局・地方支分部局・外局に分かれており、それぞれが業務を担当しています。

元々は大蔵省という名前でしたが、2001年の再編によって名称が財務省に変わりました。最近では「財務省解体デモ」が各地で起こっており、注目を集めています。

今後のデモの動向や、経済政策がどうなっていくかも気になるところです。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部