【連載第六回】今回のテーマは「未就学児の文房具」です。

なお:過去5回を振り返っていて「文房具のお悩み」を伺うと、小学生のお子さん中心のお話になってしまうのが気になっていたんですね。

他故:確かに、これまでも小学生のお子さんのお悩みに答えたことが多かったですね。

なお:でも、幼稚園や保育園でも画材や工作用品、鉛筆といった文房具はたくさん使われますし、使うために家で練習をすることもありますよね?

他故:そうですね。

なお:なので、今回は「未就学児のための文房具」をオススメしたいんです!

CASE1:自由にお絵描きをしてもらいたくて

なお:我が家の娘が小さい頃大好きだったお絵描きの道具は油性マーカーだったんです。力を入れなくてもスルスル描けて楽しかったのでしょうね。でも「はみ出して机を汚しそう」とか、インクが出る部分を握ってしまい「手が真っ黒になりそう」とか……服についたらもう諦めるしかありませんでした。

他故:見ている方はそれはハラハラしますね。

なお:その後に知って衝撃的だったのが、サクラクレパスの「汚れを気にせず使えるお絵描きシリーズ」です。それ以来、後輩ママたちに伝えるときにはこれをイチオシにしています。

保護者の悩みを解決「汚れを気にせず使えるお絵描きシリーズ」

サクラクレパスで未就学児のお子さん向けに出している画材で、さまざまな保護者の方の悩みを解決した商品群です。

保護者の方が心配する「汚れ」に着目した幼児向けの描画材料で、

・汚れを気にせず使える

・幼児が使いやすい

・安心して使える

ので、保護者は安心しながらお子さんにのびのびとお絵かきを楽しませてあげることができます。

年齢とおすすめの画材の関係とは

どのように汚れを気にせず使えるの?

クレヨン・クレパス:水でよごれを落とすことができます

手足や体についたものは水で洗えば落とせます。また、テーブルなど表面がツルッとしたところであれば、はみ出した部分を濡れ布巾で拭き取ることができます(素材によって汚れの落ち方が異なりますので、目立たないところで試してからお使いください)。

クレヨンは握りやすく折れにくい太さに、クレパスは面塗りをしやすい角形になっています。

クーピーペンシル:ベタつきや塗りカスが少なく、汚れを気にせずに使えます

クレヨンなどの画材と異なり、ベタつきや塗った時のカスが少なく、汚れづらいクーピーペンシル。

低年齢用の「はじめての〜」は持ちやすいように断面が三角の太軸に、「手が汚れないクーピーペンシル」は小さな手でも持ちやすく折れにくい長さに調整しています。

マーカー・サインペン:衣類についても洗濯で落とすことができます

誤って洋服にペンのインキがついてしまうことありますよね?そんな時でも洗濯をするとインキを落とすことができます。また、食用染料を使うなど安全に配慮したインキを使っています。

ふとふとマーカーは小さいお子さんでも握りやすい太い軸、サインペンは持ちやすい太さ&ながさでのびのびとお絵描きが楽しめます

実際にコットン生地にペンで書き、一度だけ洗濯したのがこちらです。

ペンの落ち方にかなりの違いがあることがわかりますね。

お子さんにあった画材・描き方を選ぶ

先日、当時2歳少し手前だった姪っ子とお絵描きを楽しんできました。

色に興味を持ったのか、クレヨンすべてを出して並べてみたり、

マーカーで「おめめ」と言いながら点々をつけたりと楽しんでいました。

画材によって描き心地も描くときの力の有無も異なります。この時は床でお絵描きをしていてあまり筆が進まなかったのですが、数日後にテーブルを使ってお絵描きをしてみたところ今までと比べられないくらいたくさん描いていたそうです。

お子さんの「好き」と思える描き方を見つけてあげたいですね。

【たこなおのプラスアルファ情報】

もっと詳しく知りたくなったら、サクラクレパスが協力しているこのような本が発売されています。参考にされてみてはいかがでしょうか?

クレパスではじめよう! 0~3歳の気持ちと成長がわかるおうちお絵かき

クレパスではじめよう! 4~6歳の伝えたいことがわかるおうちお絵かき

CASE2:しっかりと持ち方を覚えて欲しい

他故:小さい頃は握るように画材を持って描きますが、徐々に線をかくようになり、文字や数字を書くという流れがありますよね。

なお:迷路のドリルを解いている娘を見ながら、これは鉛筆で線を書く練習にもなるんだなと気づいた時には何か新たなドアが開けたようでした。

他故:この頃になると、手の大きさや器用さに合った鉛筆を選んであげたいですね。

イージーグラフ かきかた学習えんぴつ/スタビロ

ドイツに本社のあるスタビロのえんぴつです。

「指をそえるだけで正しい持ち方が身につく」。デザイン工学分野で著名なドイツにある大学の人間工学チームと共同開発しました。精密に角度計算された丸く空いたくぼみに指を乗せるだけで正しい持ち方を自然に身につけられ、さらに太い三角軸が指にフィットするので安定した姿勢できれいな文字が書けます。

くぼみには角度がついているため、右利き用と左利き用がそれぞれ販売されています。

日本語パッケージでオンライン限定のスターターキットや新色のピンク・ブルーも人気があるそうですよ。

【たこなおのプラスアルファ情報】

海外製の洗練されたデザインのかきかた学習えんぴつです。

右手用と左手用でくぼみの楕円の向きが鏡像になるためそれぞれに専用の商品があります。

購入時にはお間違いのないように気をつけてくださいね。

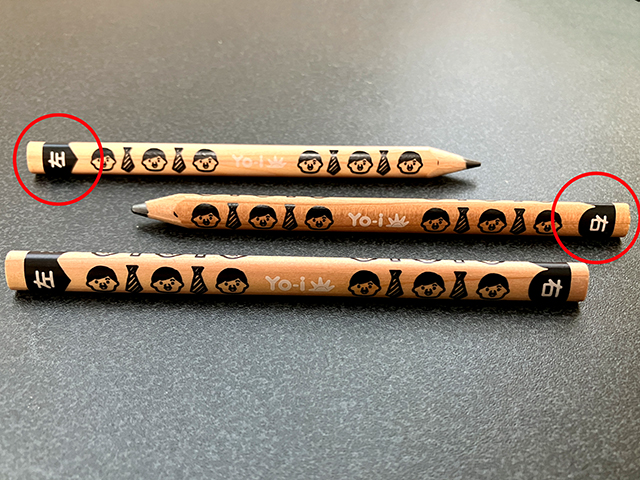

Yo-i おけいこえんぴつセット6B/トンボ鉛筆

えんぴつメーカーが作る、鉛筆デビューにおすすめの6Bの三角軸、13cm弱の長さの鉛筆です。三角鉛筆の3面には「お父さん」「お母さん」「お兄さん」の絵が入っていますが、これは子ども達が「親指=お父さん指」「人差し指=お母さん指」「中指=お兄さん指」と覚えるのでわかりやすいですよね!

同じ鉛筆で左右兼用である工夫はプラスアルファ情報で詳しくご説明します。

【たこなおのプラスアルファ情報】

右利きのお子さんが使う時には、「左」の文字側を鉛筆けずりで削り「右」が上に表示されるように持ちます。

左利きのお子さんが使う時には、「右」の文字側を鉛筆けずりで削り「左」が上に表示されるように持ちます。

イラストの配置や向きもわかりやすく、センスがひかる逸品です。

鉛筆のもちかたと運筆はとても大事なのです。

CASE3:ハサミのおけいこはいつから?

他故:幼稚園や保育園でも使うシーンが出てくる「はさみ」。これも未就学児のうちに触れておきたい文房具ですね。

なお:私自身、娘にどのタイミングではさみを渡すべきかはとても悩みました。安全を重視すべきか、それとも危ないものであるということをしっかりと教えるべきか……。

他故:そうですよね。未就学用のはさみを作っているメーカーも考え方に違いがあって、それぞれに工夫を凝らしたハサミが発売されていますよ。

コクヨのはじめてハサミ/コクヨ

全体がプラスチックで出来ている、安全を全面に打ち出したハサミです。

刃先も丸くなっていて怪我の心配も少なく安心感がまず違います。それ故、切ることができないのでは?と思われそうですが、刃の合わせ部分を触ってみると細かくざらざらとした感触を感じられます。これは「マイクロギザ刃」。細かなギザギザで紙が逃げにくいため、よく切ることができます。

付属になっている練習用台紙と練習用シートを使って、大人と子どもが協力してハサミの使い方を学べるところもコクヨらしい工夫です。

【たこなおのプラスアルファ情報】

推奨年齢は2〜4歳。薄い紙を切ることを目的としているはさみなので、牛乳パックやダンボールなど厚紙を切ることはできません。安全と保護者の安心感を一番に考えた、まさにはじめて渡すハサミとしてふさわしい商品ではないでしょうか?

現在、右利き用のみの販売です。

安全練習はさみ/サンスター文具

紙はよく切れるのに手は切れにくい「ブレードガード」が付けられたはさみです。

刃の部分は普通のはさみと同じく金属でできていて、写真のように刃の合わせの外側部分に重なるように1mmほど幅が太いブレードガードが付いています。

そのため、薄くて柔らかい紙などはガードとガードの間に入り込み、刃によって切ることができますが、手や指など厚みのある物を挟み込んだバワいはブレードガードに先に触れ、それ以上切り込むことができないようになっています。

【たこなおのプラスアルファ情報】

ブレードを外すと普通のはさみとして使用できます。また、一度外すと再度つけることができませんので、お子さんも「はさみの使い方ステップアップ」を感じることができるのではないでしょうか?

現在、右手用のみの販売です。

きっちょん/クツワ

よくきれる!のにあぶなくない!2歳からの教育はさみです。

写真(左下、星の2番)のように刃の形が工夫されていることで安全性を高めています。

また、このはさみにはさらなる工夫が盛り込まれています。はさみを使うときに手を握り込んで刃を閉じることに目が行きがちですが子どもたちが難しさを感じるのは切り終わった後に開くことなのです。

その開く力を補助するためのスプリングが取り付けられています。日本の職人が仕上げたよくきれるステンレスの刃を採用していますが、先端までプラスチックで覆われているのも安全対策ですね。

説明書の内側にははさみの使い方が3ステップにわたって解説されていて、お子さんにどこから伝えれば良いかを保護者の方も学ぶことができます。

【たこなおのプラスアルファ情報】

写真のように、はさみを開くためのスプリングは下げることで解除されるので、通常のハサミとしても使うことができます。また、今回ご紹介した3種のうち現在左利き用が販売されているのは、このきっちょんのみです。

おわりに

お子さんの成長には個人差があります。なので、お子さんのその時その時にできることに合わせて、保護者が判断をしながら、保護者の見守っているところで使うことが大切です。

ステップアップをして使える道具が増えるとできることも増えてきます。ぜひ楽しみながらさまざまな道具を試してみてください。

次回も、あなたからのお悩みにお答えしていきます!

たこなお文具情報室 Instagram

静岡県浜松市生まれ。

【ブンボーグA(エース)】としてもSNSで活動中。

きだてたく氏、文具王・高畑正幸氏とともに、文房具のことを話し始めると止まらないトークライブユニット「ブング・ジャム」を結成。定期的にトークライブを行うほか、雑誌連載、ムック本での文具情報コーナーへの参加など活動。文具三賢人の一人である。筆記具やノート、その他持ち運ぶことのできる文房具全般に興味を持っている。文房具について語りだすと止まらなくなる。

北海道札幌市生まれ。

ラジオパーソナリティを軸として、動画出演&編集、Webマガジンへの執筆など広範囲で「文房具」情報をご紹介する【文房具プレゼンター】として活動。社会人になったときに両親から贈られた万年筆に、黒以外の様々な色のインクをいれて使えることを知り、一気にインクコレクター(インク沼)になる。ご当地インクが特に大好物。一人ムスメ(2015年生まれ)の母親としての視点から文房具を観察し、レビュー記事を執筆している。

過去の連載はこちら

第一回 筆入

第二回 お名前付け

第三回 鉛筆

第四回 消しゴム

第五回左利きの文房具

文・構成/たこなお文具情報室(他故壁氏・ふじいなおみ)