骨格の基礎知識

「骨格」とは、骨と骨が組み合わさって、人間や動物のからだを支えている構造のこと。骨と骨は関節で結合しています。

骨の役割とは?

骨が持つ役割は、からだを支えること。

また、人の内臓はやわらかくダメージにとても弱いものです。そこで、脳は頭蓋骨で、心臓や肺などはろっ骨で覆われているように、骨は内臓を守る役割もあります。

さらに、腕や脚などは関節が支点となることで、腕や脚を曲げることができます。

骨格とは?

骨格は、骨と骨が関節で組み合わさってできた構造を指します。私たちのからだを作る枠組みとも言えて、骨格によってからだのラインやスタイルが変わってきます。

骨の材料:何からできているの?

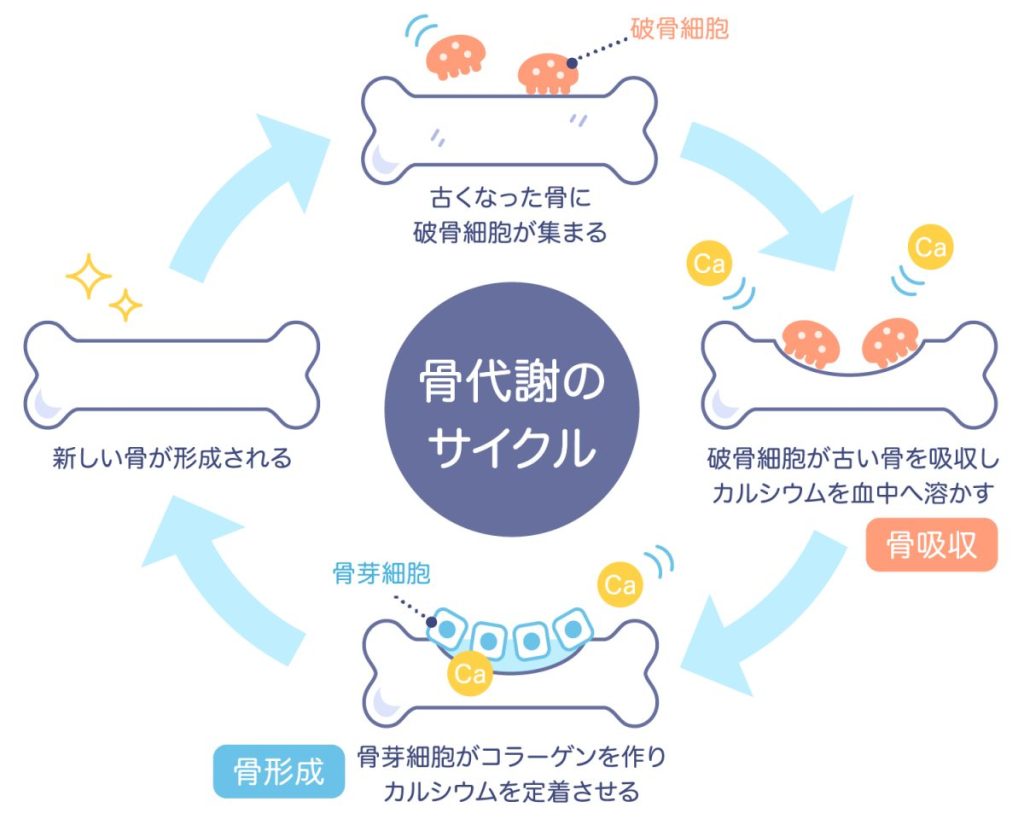

骨はカルシウムとコラーゲンでできています。コラーゲンが土台となって、そのコラーゲンにカルシウムが付着してできています。

骨はカルシウムを蓄える役割もあり、体内にあるカルシウムの99%が骨のなかに存在しています。そして体内のカルシウムが少なくなると、骨からカルシウムを補給しているのです。

また骨には、新しい骨をつくる「骨芽細胞」と、古い骨を壊す「破骨細胞」が存在して、この2つの働きによって常に新陳代謝が行われていて、およそ3年のサイクルで新しい骨に生まれかわっています。

骨格の主要な部分とその機能

人の骨格を構成する主要な部分について、順番に見てみましょう。

頭蓋骨:頭を守る盾

頭蓋骨は「ずがいこつ」または「とうがいこつ」と言います。ご存知の通り、頭を守る骨です。人の頭にはもっとも大切な脳があり、この脳を守る役割があります。

頭蓋骨はひとつの骨と思われるかもしれませんが、実は15種類、全部で23個の骨から構成されています。

ちなみに「しゃれこうべ」「されこうべ」は、野辺にさらされた人間の頭蓋骨を指し、「ドクロ」などの呼び方もあります。

脊椎:背骨の役割

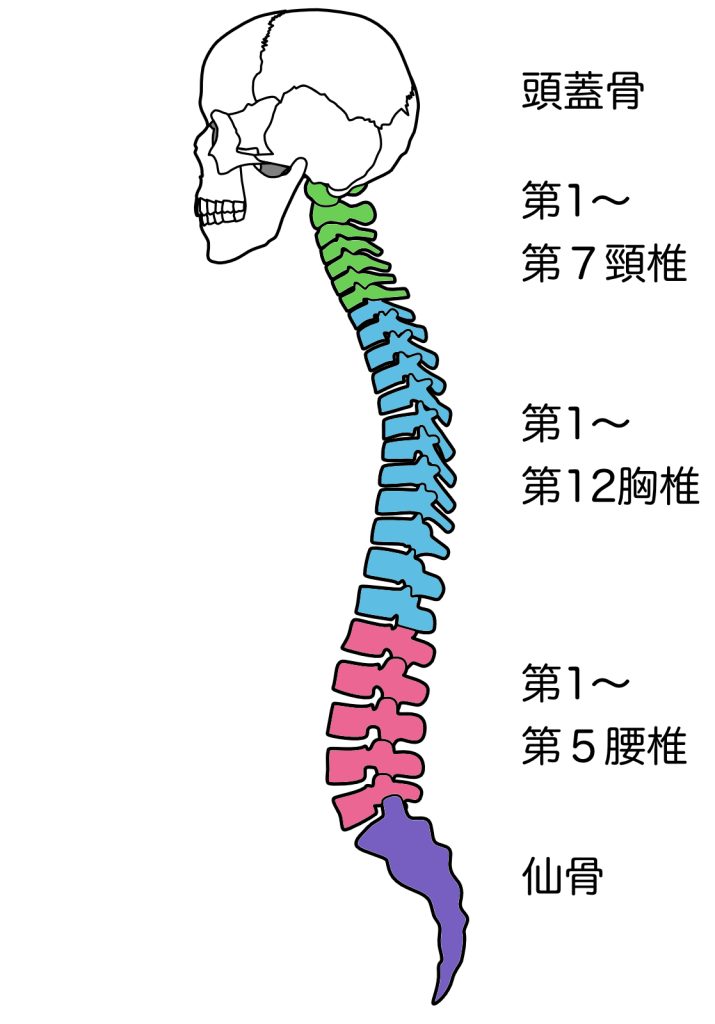

脊椎(せきつい)は、一般的に「背骨」と言われる部分のこと。首からおしりまで約40㎝ほどもある、からだのなかでもとても長い部位を占める骨です。まっすぐに立った人を真横から見ると、脊椎はゆるいS字カーブを描いています。

脊椎は、「椎骨」と呼ばれる骨がつながってできており、首の方から順に「頚椎(けいつい)」7個、「胸椎(きょうつい)」12個、「腰椎(ようつい)」5個、「仙椎(せんこつ)」1個、「尾骨(びこつ)」1個から成っています。

脊椎は、体を支える大切な柱のような役割があります。また肋骨と一緒に内臓を守り、脊髄などの神経を守っています。

腕と脚の骨:動きをサポート

腕と脚の骨は、歩いたり腕を振ったりする動きをサポートする働きがあります。また肘、手首、膝、足首などに関節があるおかげ、腕や脚を曲げられるため、さらに複雑な動きもできるようになります。

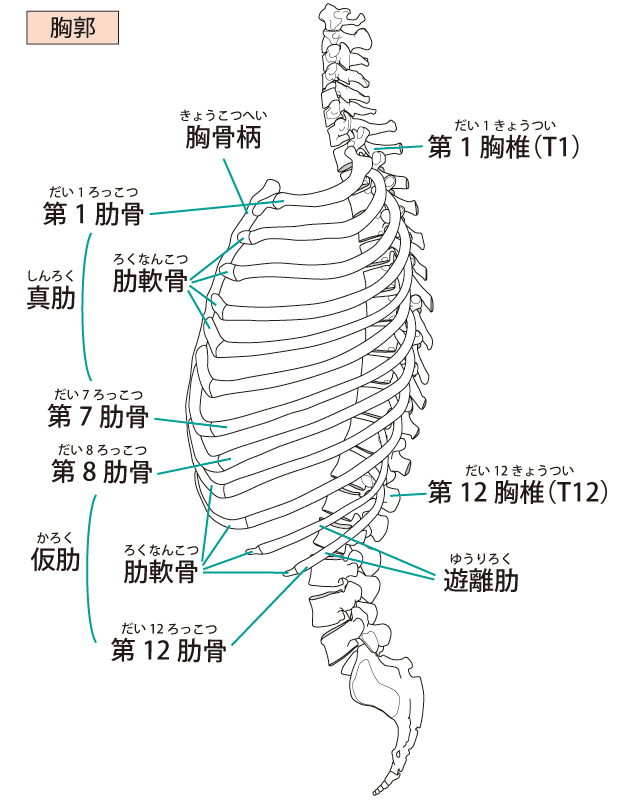

胸郭:内臓を守る鎧

胸部にあるのが、肋骨(ろっこつ)。「あばら骨」とも呼ばれる部分で、左右に12本ずつある骨がゆるやかにカーブを描いてできていて、心臓や肺などの大切な内臓を守っています。

とくに心臓は、私たちが生きていくうえで不可欠の臓器。そんな内臓を守る鎧のような役割を担っているのです。

骨の成長と変化:生涯で何が起きる?

生まれたときは小さな赤ちゃんでも、どんどん成長してからだが大きくなっていくもの。そして年をとって高齢になると、またからだも小さくなっていきます。人の骨はどんな風に変化しているのでしょうか?

幼少期から青春期:急成長の時期

ぐんぐんからだが大きくなっていく子どもの成長期。このとき、骨の末端の近くにある「成長板」と呼ばれる軟骨細胞が増えて、身長が伸びていきます。

増えた軟骨細胞はやがてりっぱな骨となり、これで成長が終了する仕組みです。よく成長期の子どもに起きる「成長痛」とは、この成長段階にある軟骨が、スポーツなどで負荷がかかって損傷してしまうときに起こるもの。膝や脚の甲などでよく起こります。

成人期の骨:強固なサポート

人の骨が増えていくのは青春期までで、骨量は20歳頃にピークに達して、40歳頃までそのピークの状態が維持されます。成長期にはまだ軟骨細胞だった部分も、しっかりとした骨に変わり、私たちのからだを支えてくれます。

高齢による変化:骨密度とは?

40歳頃にピークを迎えた骨量は、その後、少しずつ減少していきます。

とくに女性の場合は、閉経などの女性ホルモンの変化によって骨量の減少が激しくなります。女性に骨粗しょう症が多いと言われるのは、そのため。もともとの骨が弱いと、年齢による骨密度の低下で、よけいにもろくなって、小さなきっかけでも骨折しやすくなってしまうのです。

骨を丈夫に保つ:健康的な生活のポイント

私たちのからだの骨組みとなる骨格。その骨を丈夫な状態で維持するためには、どんなことに気を付ければいいでしょうか?

骨を強くする食事

丈夫な骨をつくるためには、骨の構成成分であるカルシウムをしっかりとることが大切。牛乳、チーズなどの乳製品のほか、大豆食品、小魚、野菜、海藻類などがおすすめです。

また、カルシウムはビタミンDと一緒にとることで腸での吸収がよくなるため、卵や干しシイタケなどもぜひ積極的にとって。バランスよい食事をとり、とくにこれらの栄養素も意識するといいでしょう。

骨を鍛える運動

骨を強くしていくためには、運動も大切。適度な負荷がかかると骨をつくる細胞が活発になり、丈夫になっていきます。

ハードすぎる運動は必要ありませんが、ランニング、ウォーキングなどの運動をぜひ習慣として取り入れるといいでしょう。適度な運動を継続して行うことは、骨粗しょう症予防にもつながります。

事故予防:骨折を避けるために

思わぬときに骨折しないためにも、日頃から考えておきたいのがからだの柔軟性アップとバランス力の向上です。からだが柔らかいと、からだが動く範囲が広く、転倒によるケガや骨折を防ぎやすくなるでしょう。

また、バランス力があれば、転倒などもしにくくなります。日頃からストレッチしたり、片足立ちを行ったりしてバランス力を鍛えておくといいでしょう。

私たちのからだを支える「骨格」

「骨格」は、私たちのからだを支える枠組みのようなもの。もし建物の枠組みが崩れてしまったら、大変なことになってしまいますよね。それと同じで、私たちの骨が折れたり弱ったりしたら、全身に影響を与えかねません。

とくに女性は年齢とともに骨密度が少なくなりやすいため、ふだんから食事や運動に気をつけておくことが大切。骨の重要性をあらためて知って、健康な骨を長くキープできるようにしていきましょう。

こちらの記事もおすすめ

文・構成/HugKum編集部