「うちの子、宿題にてこずってる」そう感じたら、おすすめしたい3つの方式

①「先に宿題? 遊ぶ?」子どもが決める選択肢方式

まず紹介したいのが選択肢法です。

「先に宿題をやってから遊ぶ? それとも遊んでから宿題をやる?」

このように声をかけ、子ども自身に選ばせてください。たとえ先に遊ぶ方を選んだとしても、「自分で決めた」

宿題に限ったことではありませんが、日ごろから全体を漠然と見るのではなく、部分的に褒めるポイントに気づいてあげることが大切です。小さな成功や努力を見逃さずに、具体的に褒めることで子どものやる気を引き出しましょう。

②簡単な問題でスイッチオン!ウォーミングアップ方式

宿題を始める前に簡単な問題を解くことで、勉強モードに切り替える準備をします。

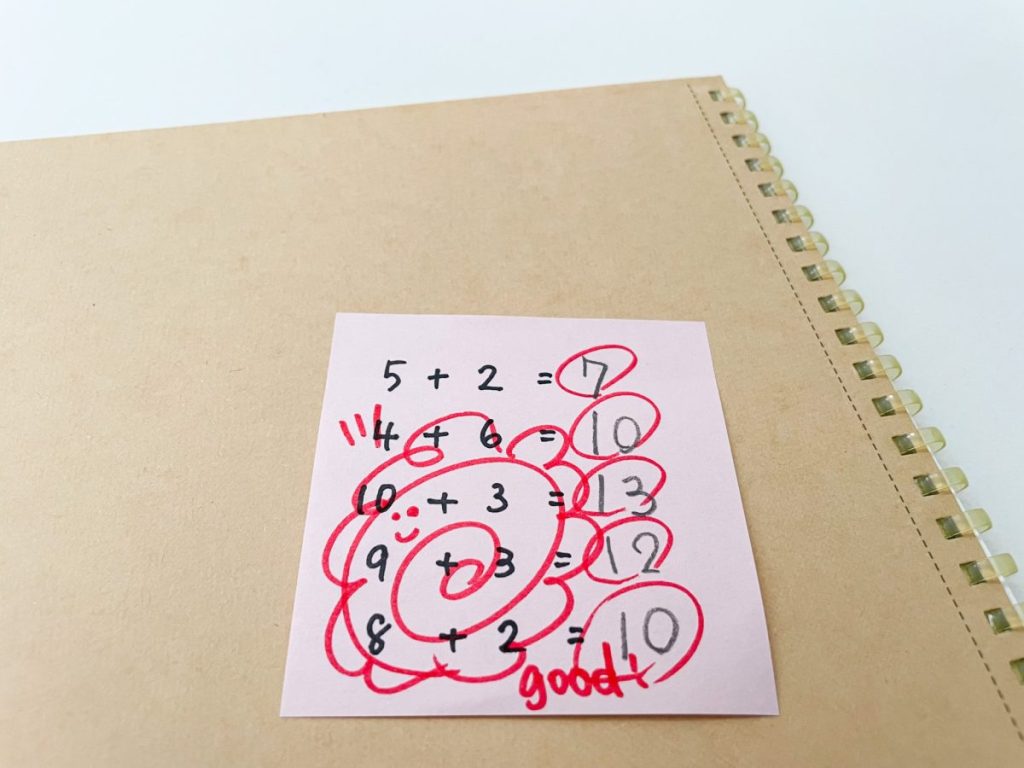

こんな話があります。ある時、お子さんが学校の宿題に手をつけていないことにお母さんが気づきました。やる気がでていないことが分かったお母さんは、大きめの付箋に単純な足し算の問題を5問書いて「1問20点で100点満点ね。さあ、やってみようか」と声をかけます。簡単なので子どもはパパっと解いて全問正解。そこでお母さんは「すごいね!」と大きな花マルと100点を書いてあげました。すると、その子は一気にやる気がでて、宿題を終わらせてしまったそうです。

宿題の前に簡単な問題でウォーミングアップすることで、子どもの集中力とやる気を高めることができるんですね。

③ランドセルの中身を全部出す!とりあえず準備方式

学校から帰ったらランドセルを放り投げて遊びに行ってしまう元気なお子さんには、ランドセルをいったん空っぽにする方法がお薦めです。

玄関にランドセルが2つ入るくらいの広さで深さ5,6㎝

子どもが先に遊びに行く場合も、

「勉強が好きじゃない」我が子への4つのアプローチ

①否定的な言葉は絶対NG

「自分でやらなきゃダメでしょ」、「なんでできないの?」といった否定的な言葉は、子どもにとってマイナスでしかありません。それを聞いた子どもは、「僕ってダメな子なんだな」、「お母さんは私のことをダメな子だと思ってるんだな」と感じてしまいます。

その結果、親への不信感が生まれ、「大事にされていないかも知れない」、「勉強ってイヤだな」と思うようになり、負の連鎖を引き起こしてしまうのです。

否定語の声かけを続けると、脳が「宿題・勉強=不愉快」と認識して勉強が嫌になる

ではなぜ、負の連鎖が起こってしまうのでしょうか。

それは、

勉強で叱られると、子どもは勉強自体の価値を下げて自分のプライドを守ろうとする

もう1つ、イソップ童話の一つである「すっぱいブドウ」に由来する、「すっぱいブドウ効果」というものがあります。これは、キツネが高い木にあるブドウを取ろうとしますが、どうしても手が届かず、最終的に「どうせすっぱいブドウだから」と諦める話です。

これは、

つまり、勉強の価値を下げることで自分の価値をあげようとするのです。これらを避けるために、勉強に関する否定語は一切言わないと腹をくくるようにしましょう。

②勉強のハードルを低くする

例えば、宿題の前のウォーミングアップが有効です。「3+5」「8+4」など簡単な計算問題を5つ書いた紙を子どもに見せて、「1問20点。何分でできるかな?用意ドン」と言います。子どもはあっという間にやってしまうはずです。

やり終わったら「はい、7秒でできました。すごい」とほめ、丸つけをして「全問正解100点満点」とほめます。これがリトルサクセスになって、脳の線条体というところにあるやる気スイッチが入ります。これで、宿題に取りかかるハードルが下がります。

この他にも、取り組みのハードルを下げる方法として、お母さんが問題を読んであげる、最初はお母さんと1問ずつ交代で解く、ヒントや答を教えてあげるなども効果的です。取りかかりにくい子は、とにかくエンジンがかかるまでは手厚くサポートしてあげましょう。エンジンがかかれば、だんだん自分でできるようになりますので。

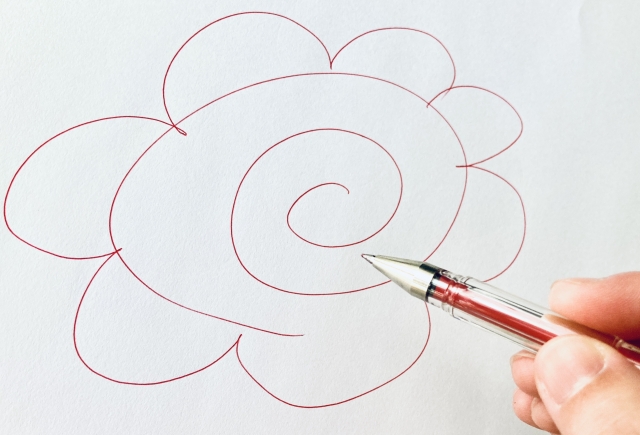

また、丸をつけるときは「かわいい花まる」が効果抜群です。「かわいい花丸」で検索すると、さまざまなデザインの花丸が出てきます。ぜひ、こうしたちょっとした演出で「勉強って楽しい」と感じさせてあげてください。

③学校のノートを見て、ピンポイントのつまずきに気づいてあげる

学校のノートを見ることで、どこでつまずいているのか具体的に把握することができます。

「算数ができない」とひとくくりにするのではなく、「引き算ができない」、さらに「13-8の計算で、10-8ができていない」というように、ピンポイントで問題点を見抜くことが重要です。それを見つけられれば、お子さんに的確なアドバイスができるようになります。

特に「足して10になる数」(補数)が瞬時に出るかどうかは非常に大切です。つまり、7の補数は3、8の補数は2です。子どもには「補数」という言葉は難しいので「7の相棒」という言い方をすることもあります。これが瞬時に出るようになれば、繰り上がりの足し算や繰り下がりの引き算で苦労しなくてすみます。瞬時に出ない状態なら、親子で楽しみながら練習するといいでしょう。

④どうしてもダメなら担任の先生に交渉を

同じ一年生でも個人差は大きく、学力も集中力も百人百様です。

まだ1年生ですので、焦る必要はありません。その子に合ったハッピーなアドバイスを工夫し、勉強が楽しいと思えるように、ゆっくり取り組んでいきましょう。

あなたにはこちらもおすすめ

教えてくれたのは…

親野 智可等先生

教育評論家。本名、杉山桂一。長年の教師経験をもとに、子育て、しつけ、親子関係、勉強法、学力向上、家庭教育について具体的に提案。人気マンガ「ドラゴン桜」の指南役としても著名。Twitter、Instagram、YouTube、Blog、メールマガジンなどで発信中。全国各地の小・中・高等学校、幼稚園・保育園のPTA、市町村の教育講演会、先生や保育士の研修会でも大人気となっている。『子育て365日』(ダイヤモンド社)、『「自分でグングン伸びる子」が育つ親の習慣』(Kindle版)など、著書も大人気。公式ホームページ「親力」

取材・文/黒澤真紀