法令と条例は何が違う?

まずは、法令と条例の違いを説明します。法令の意味や、さまざまな種類がある理由、条例と2種類の規則の違いも説明しましょう。

「法令」とは法律と命令の意味

法令を分かりやすくいうと、「法律と命令」という意味です。基本的に、法令は国民が守らなければならない社会ルールですが、誰が定めたかによって優先順位や効力の範囲が異なります。

その区別を表すため、法令には法律や施行令、施行規則など、さまざまな種類があります。自治体が定める条例・規則も法令に含まれるものです。

ガイドラインや指針、告知は法令に含まれませんが、社会ルールという点では同じです。各法令の名前と内容を理解することは、どのルールを優先すべきか知るうえで重要になります。

条例とは

法令と紛らわしい言葉に「条例」があります。地方自治法によれば、条例は地方自治体が制定する法規であり、地方公共団体の議会によって制定されます。このほかに、自治体が定める「規則」もあります。

各自治体が定めたルールであるため、国の憲法や法律の範囲内で制定される必要があります。そのため、国の法令に反する条例や規則を定めた場合、それは無効となります。

また、地方議会が制定するものを「条例」、知事や市町村長が定めるものを「規則」と呼んで区別します。条例は法律と同じように住民に広く適用されますが、規則は行政内部の手続きを定めることが多いです。

さらに、教育委員会や公安委員会などの行政委員会が定める規則も「規則」と呼ばれます。ただし、これらは条例や首長が定める規則と異なり、特定の分野において独自の権限を持つことがあるため、一概に優先度が低いとは言えません。

出典:地方自治法 第三章 条例及び規則|e-Gov 法令検索

さまざまな法令の種類

法令にはいくつも種類があり紛らわしいと思うかもしれません。法令の種類は誰が定めたかで決まり、優先順位のランクが変化します。

法律・施行令・施行規則の違いを見ていきます。

法律

法律とは、国会で制定される国の基本的なルールです。国民が選挙で選んだ衆議院・参議院の国会議員によって審議・採択されるため、憲法に次ぐ効力を持ちます。代表例として、民法や刑法などがあります。

法律と似た言葉に「命令」があります。命令には、内閣が制定する「政令」や各省庁が定める「省令」などがあり、これらは法律を具体的に運用するために定められます。ただし、法律よりも下位の規則であるため、法律に反する命令は無効となります。

また、国際的な取り決めである「条約」も、国会の承認を経て締結されることで、日本国内において法律と同等の効力を持ちます。ただし、日本の憲法には優先しません。

国会の審議やニュースなどで法律に関する話題を耳にすることも多いでしょう。法律は、国民の権利や義務を定める重要なルールであり、社会の秩序を維持する役割を持っています。

施行令(政令)

施行令と政令は同じもので、内閣が定め、憲法・法律を実施するために決められたルールをいいます(憲法第73条6号)。命令の中で最も優先度が高いものです。

憲法や法律は、大まかな方針を示しても具体的な内容まで決めていない場合があります。そこで、実際に憲法や法律を運用するに当たって、必要な細かい取り決めを定めたものです。

例えば、「民法施行令」と名付けられている場合は、民法を補うための施行令であると分かります。

ランクは法律の下になるため、法律が定めていない限り、政令だけで国民の権利を制限したり罰則・義務を決めたりすることはできません(内閣法第11条)。

出典:日本国憲法 第73条6号 | e-Gov 法令検索

:内閣法 第11条 | e-Gov 法令検索

施行規則(内閣府令・省令)

施行規則(内閣府令・省令)は、内閣総理大臣や各省大臣が定める点で、施行令と異なります。

混乱しやすい点ですが、内閣が定めるのは「政令」であるのに対して、内閣総理大臣が定めるものは「内閣府令」と呼ばれ、省令の一種になります。

各行政事務において、法律や政令の内容を施行するため、あるいは委任により定めるルールです(国家行政組織法第12条)。法律と政令でもカバーできない部分を補うもので、優先順位は施行令よりも下です。

政令と同じように、法律の委任がない限り、罰則、国民の権利制限・義務を定められません。

法令を調べるにはどうすればいい?

法令に普段から慣れている専門家と違い、一般の人にとって法令の言い回しは回りくどく理解しにくいと感じるかもしれません。法令の簡単な調べ方や、インターネットからアクセスできる法令データベースを紹介します。

法令を調べられるデータベース

法令について調べる場合、効力を持った時期によって、現行法令・制定法令・廃止法令などに分けられます。特に、インターネットのデータベースは手軽に法令を調べられるでしょう。

国立国会図書館が提供する「日本法令索引」では、現在使われている法令から、廃止法令・制定法令・法案まで、1886(明治19)年2月以後の省令以上を幅広く参照できます。

デジタル庁の「e-Gov 法令検索」は、憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則までをまとめています。まだ施行されていない法令も載っているので、法令改正の調査に便利です。サイト内では、特定の用語を含んだ法令検索も可能です。

また、国立国会図書館内でアクセスできる有料の法令データベース「D1-Law.com現行法規(第一法規)」や、各図書館にある法律書、官公庁の公式サイトで調べることもできます。

参考:日本法令索引|国立国会図書館

:e-Gov 法令検索|デジタル庁

:厚生労働省法令等データベースサービス|厚生労働省

:インターネット版官報|国立印刷局

見出しや構造から内容を大まかに把握する

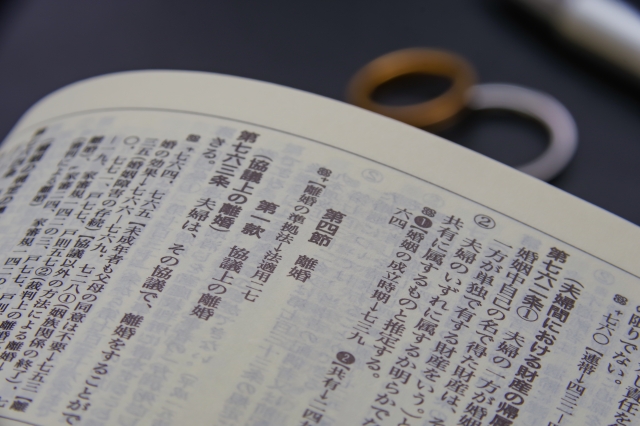

数多くの法令から目的の内容を探すとき、頼りになるのは見出しです。条文の上にはテーマが見出しになっており、どんな内容が書かれているのか見当がつけられるからです。

法令の構造も手掛かりになります。法令は先に「条」があり、それを細かく分けた「項」、さらに分けた「号」と続きます。目当ての見出しを見つけたら、条・項・号の順に読むとよいでしょう。

また、法令は原則と例外に分かれます。「ただし~」後は例外を説明した「ただし書き」なので、原則から読むと理解がスムーズです。

主語・述語・目的語に注目する

実は、長い条文も「主語」「述語」「目的語」を押さえると、全体の構造が見えてきます。述語の種類は主に次の6パターンです。

・可能:~することができる

・義務:~しなければならない

・免除:しないことができる

・禁止:~してはならない

・効果:~すれば、~になる

・定義:~とは~である

この6パターンを覚えると、ぐっと理解しやすくなるでしょう。義務には、絶対に実行しなければならない「義務」と、努力すれば結果が出なくても認められる「努力義務(~するように努めなければならない)」の2種類があります。

初めはかっこ書きを飛ばして読む

条文の「かっこ書き」は補足説明です。言葉の意味や例外などを書いたものなので、初めは飛ばして読むのがおすすめです。初めから全てを読もうとすると頭が混乱しやすくなります。

たとえるなら、いくつも枝分かれした小道を1本ずつ確認しながら行くようなもので、なかなか前に進めなくなります。細かいことはいったん脇に置いて、先にメインがどのような内容か確認しましょう。

かっこ書きの中身は、後から読みます。中には、かっこの中にかっこがあるややこしい条例文もあり、マーカーを使える場合は、かっこごとに色分けすると読みやすくなります。

覚えると便利な法令用語

普段はあまり区別しない言葉も、法令では厳密に使い分けられている場合があります。例えば、「及び」と「並びに」の違いが有名です。

両方とも、意味は「and」で併合的接続詞と呼ばれます。「A and B」のように単純な併合関係の場合は「及び」を使用し、「A and B」and「C」のときは「並びに」で表します。

また、「又は」と「若しくは」も似たような例です。英語で「or」を意味する「又は」と「若しくは」は、選択的接続詞といいます。

「A or B」のように選択肢を単純に並べるときは「又は」、「A or B」or「C」と表すときは「A若しくはB又はC」となります。

このように、日常用語にはない法令用語独特のルールを覚えると、誤解を防ぎ正しく解釈できるでしょう。

法令を理解して生活に役立てよう

法令は堅苦しく思えるかもしれませんが、ビジネスや生活と深く関わる大切なものです。法律や条例など、さまざまな種類と違いを理解することは、法令を正しく運用し身を守る助けにもなります。

最近は、わざわざ図書館などに行かなくても、インターネットを利用して法令のデータベースにアクセスできるため、以前より調べやすくなりました。

一見難しそうな条文も、独特のルールに従えば、誰でも正しく読めるようにできています。解読のコツを知って、法令を仕事や生活に役立てましょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部