「消費者物価指数」の小学生にも分かる解説

「消費者物価指数」は、統計局が定期的に発表している指数です。何を意味するものなのか、簡単に解説します。

物やサービスの価格変動を数値化したもの

食べ物や遊園地の入場券など、日本ではさまざまな商品やサービスが販売されています。消費者物価指数は、「物やサービスの価格」がどのように変わっているかを数値で表したものです。

基準となる年を100と決めて、基準からどのくらい価格が上下しているかを示します。100より大きい数字なら価格が上がっていて、100より小さい数字なら価格は下がっているということです。

2025年時点での消費者物価指数は、2020年の1年間を基準としています。

消費者物価指数の推移

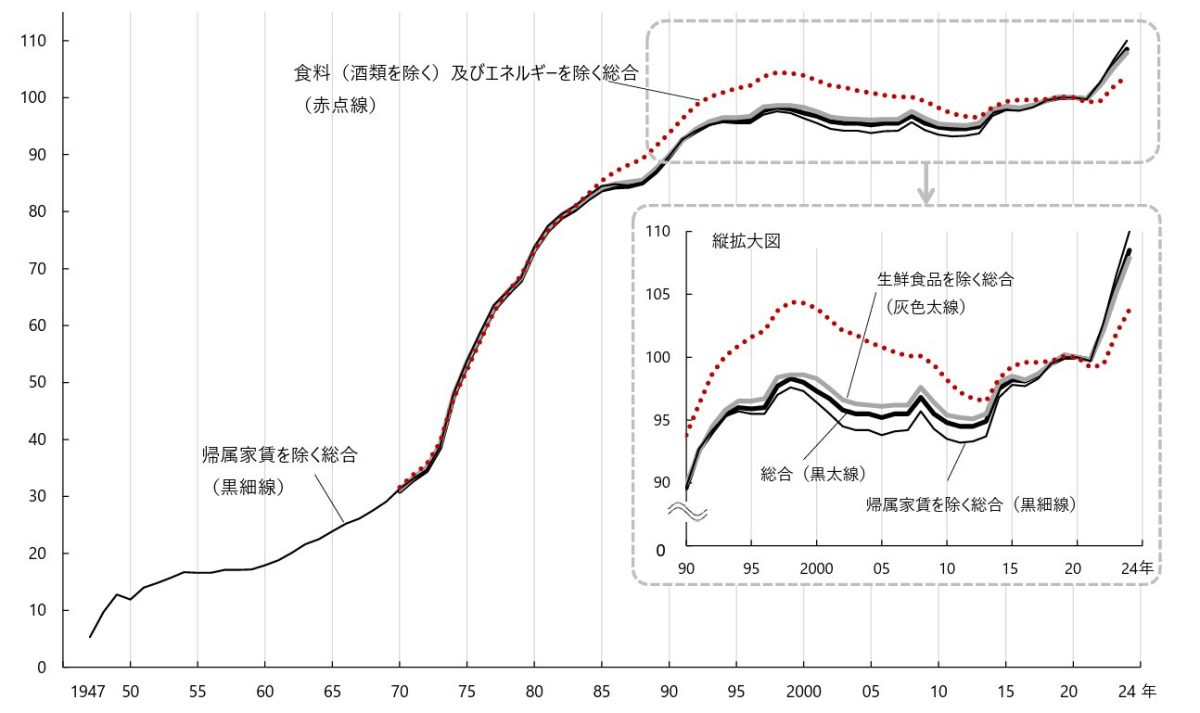

消費者物価指数は、1946年から調査されています。当時の消費者物価指数が5.3だとすると、2024年は110.0です。

昔と比べると、物やサービスの価格はかなり上がっていることが分かります。1946年から消費者物価指数の動きを見ていくと、1985年ごろまでの上がり方が大きく、そこからは大きな変動はありません。

しばらくの間、消費者物価指数は上がらずに同じような指数を続けていましたが、2020年ごろから少しずつ数値が上がってきています。

消費者物価指数の種類や利用目的

消費者物価指数には複数の種類があり、含まれる品目によって数値が変わるケースがあります。主な種類と、利用目的について確認しましょう。

主に3種類の指標がある

消費者物価指数は、1種類ではありません。調査する品目によって、数値は変わります。

統計局によると、「生鮮食品を除く総合」「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」「食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合」の3種類が主な指標です。

また、ほかにも、全ての品目を含む「総合指数」、生鮮食品を除いて調査する「コアCPI」、生鮮食品とエネルギーを除いて調査する「コアコアCPI」という分類の仕方もあります。

消費者物価指数に含まれる品目

消費者物価指数を計算するために使われる品目は、現在582品目です。5年に一度品目の見直しが行われ、最近では2020年に改定されています。

消費者物価指数に含まれる品目は、家庭でよく使うものや、重要な役割を果たすものが中心です。例えば、生鮮食品・繊維製品・工業製品・電気・ガス・水道・出版物など、さまざまなカテゴリの商品・サービスが含まれています。

また、2020年の見直しでは複数の品目が見直され、タブレット端末・ドライブレコーダー・ノンアルコールビール・学童保育料など30品目が追加されています。

出典: Ⅳ 2020年基準消費者物価指数作成関係資料

: 消費者物価指数2020年基準改定の概要

経済政策や年金の改定に利用される

消費者物価指数は、さまざまな形で活用されています。よくある活用例を確認しましょう。

・経済政策の方向性を決める

・年金の金額を変える

・金融政策を行う

・給料を決める

・家賃を決める

例えば、消費者物価指数が高い場合は、さまざまな物やサービスが高額になっています。年金・給料・家賃を決めるときは、今の物価に合わせた金額に設定しなければなりません。

消費者物価指数を見ると、今の物価傾向が分かるため、さまざまなことに活用されているのです。

出典:統計局ホームページ/消費者物価指数に関するQ&A(回答)

消費者物価指数の変動による生活への影響

消費者物価指数は、毎年変動があります。上がることも下がることもありますが、変動によって何が変わるのでしょうか? 生活への影響や、変化によって起きることを解説します。

上がると物価が上昇する

消費者物価指数が上がると、物価も上がっています。

物やサービスがどのくらいの価格で売られているかが指数に関係しているため、消費者物価指数が高ければ、物の値段も高いということです。

消費者物価指数が上がると、物・サービスの価格だけでなく金利も上がります。継続して物価が上がっていくことは「インフレーション(インフレ)」と呼ばれる状態です。

下がると物価が下落する

消費者物価指数が下がるときは、物価も下がっています。物やサービスを売るときの価格が下がっているために、消費者物価指数も下がるのです。

消費者物価指数が低いときは、金利も下がります。さまざまな物・サービスの値段が下がっていく状態は「デフレーション(デフレ)」と呼ばれるものです。

デフレが起きると、物やサービスが高く売れなくなるために会社の売り上げが下がり、給料が下がるなどの悪い影響もあるといわれます。

出典:わかりやすい用語集 解説:インフレーション(いんふれーしょん) | 三井住友DSアセットマネジメント

:わかりやすい用語集 解説:デフレーション(でふれーしょん) | 三井住友DSアセットマネジメント

消費者物価指数の概要を理解しよう

消費者物価指数は、普段家庭で購入されている商品やサービスがどのくらいの価格で売られているのか、その変動を数値化したものです。基準となる年を100として、増減します。

消費者物価指数が上がると、物価が上がっているということになり、下がると物価が下がっているということです。指数を見るだけで、今の物価が高いのか安いのか、傾向が分かります。

また、消費者物価指数は経済政策や賃金・家賃などを決めるときにも活用されいる指数です。日本の物価がどうなっているのか、知るためには欠かせないものといえるでしょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部