6歳で身につけたい算数の力

6歳で身につけたい算数の力は、大きく分けて「10の合成・分解」「数の保存性」「数の順序・比較」の3つになります。どのようなことを理解できればよいのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。

▼4~5歳編はこちら

10の合成・分解

6歳頃になると10の合成や分解が理解できるようになります。

10の合成とは「5+5=10」「7+3=10」など、10になる組み合わせのことです。分解は「10は5と5に分けられる」「10は2と8に分けられる」というような、合成と逆の作業を言います。

これら10の合成・分解ができる組み合わせをただ暗記するのではなく、意味を理解できているかがポイントです。

数の保存性

数の保存性とは、形や並べ方が変わっても数は変わらないと気付ける力のことを言います。

たとえば、5個のクッキーを皿の上に「一直線に並べた場合」と「ばらばらに置いた場合」を比べると、ばらばらに置いた場合のほうが見た目は多くのクッキーが食べられるように感じます。しかし、実際は同じ5個のクッキーです。

このように見た目が変わっても数は変わっていないということを理解することがポイントです。

数の順序・比較

数の順序を理解し、大小を比較することができるようになります。 たとえば「10は6より大きい」「8と10の間の数は9」といったことが理解できるようになります。

数の大小を比較したり、小さい順に並べ替えたりすることは、数の順序をしっかり理解しなければできない作業です。4~5歳編でもお伝えしたように、数唱ではなく1対1対応をベースにした計数で数の順序を理解できているかがポイントです。

算数力を遊びながら身につける方法

それでは、これら3つの算数力を遊びながら楽しく伸ばす学習方法をご紹介します。

10の合成・分解を学ぶ遊び

10の合成・分解を学ぶ遊びは、ブロックや数字カードを使うことで視覚的な理解が深まります。

たとえば10個のブロックを2つの箱に分けてみて、何個と何個に分かれたかを数えてみます。何度か繰り返すうちに、組み合わせにはパターンがあることに気付くことができます。飴やおはじきを使っても構いません。慣れてきたら片方の箱だけを見せて、もう1つの箱に何個入っているかを当てるクイズをするのもよいでしょう。

また1~9までの数字が書かれたカードを使って、10を作る遊びもおすすめです。数字カードで遊ぶには、たとえば「ブロック3個」と数字カードの「3」の意味が同じであると理解している必要があります。

数の保存性を学ぶ遊び

数の保存性を学ぶには、並べ方や形を変えても数や量は同じだと実感させる遊びを取り入れます。

たとえば10個のブロックを縦に積んだり、横一直線に並べたり、四角形に置いたり、ばらばらに置いたりして、「どれが多く見えるか」「実際の数は変わったのか」比べる実験をします。算数の授業では、ばらばらに置かれたものを並べたり、10ごとにまとめたりすることで数えやすくなることを学びますが、入学前の実体験があれば、より授業の理解が深まります。

また、形が変わっても量は同じということを体験するには「ジュースの量比べごっこ」がおすすめです。同じ量のジュースを大きいコップ、小さいコップ、細長いコップなどに入れてみます。どのコップのジュースが多く感じるか、本当に量が多いのか、親子で話し合ってみましょう。

数の順序・比較を学ぶ遊び

数の順序・比較を学ぶ遊びでは、数列クイズや大小比べクイズを親子で出し合う方法がおすすめです。「3の次は何?」「8の前は何?」といった並び順を問うクイズや、「4と7はどっちが大きい?」「5と6、小さいのはどっち?」など大小を問うクイズで遊びます。

慣れてきたら紙上でのクイズにも挑戦しましょう。数列の列車を書いて、空いている車両に当てはまる数字を考えたり、左右の数字を比較して大きい方にマルをつけたりします。ネット上にも無料で印刷できる学習プリントがありますので、活用してもよいでしょう。

【参考例】RISU × 学習プリント.com コラボプリント

クイズ形式の問題も多く、親子のコミュニケーションにもつながります。親が出題するだけでなく、子どもに出題させて親が答えることで、子どもの理解度をより深めることができます。

算数を好きになるための親の関わり方

遊びを通して楽しく算数の力を身につけるために、親はどのような関わり方をするのがよいでしょうか。

1つめのポイントは、声の掛け方です。子どもの気付きを促すような、きっかけになる声掛けをします。たとえば「10を作れるかな?」「同じ数ある?」など、子ども自身が考えて答えに辿り着けるよう導きます。

また、「思考してひらめくことが楽しい!」と子どもが感じるために、親は 間違いを責めたり、答えを急かしたりせず、考える時間を大切にしてあげる姿勢が大切です。

NG例:

「違うよ、どうしてわからないの?」

「(まだ考えているのを遮って)ほら答えは3でしょ?」

このような言葉掛けはNGです。入学準備では計算よりも「数の意味」をしっかり理解できていることに重点に置いて、焦らずサポートをしていきましょう。

まとめ

今回は6歳向けの入学準備編をご紹介しました。

6歳は、数の土台づくりの最終段階です。入学準備の段階で遊びやクイズを通して親子のコミュニケーションを増やしたり、算数が楽しいという気持ちを伸ばしたりしておけば、入学後の学習サポートもスムーズになります。遊びながら「10の合成」「数の保存性」「順序・比較」の力を育て、小学校での算数学習につなげましょう。

こちらの記事もおすすめ

記事執筆

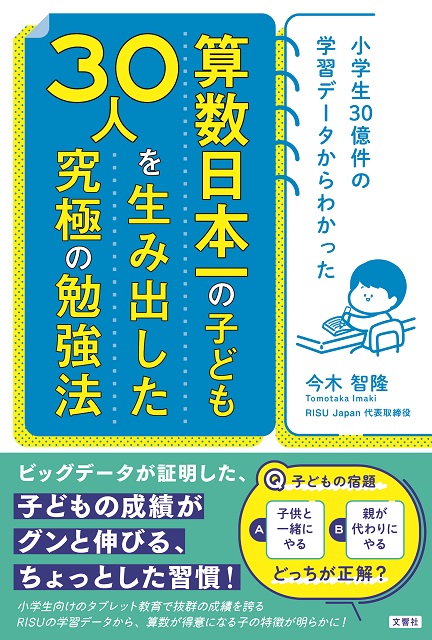

京都大学大学院エネルギー科学研究科修了。ユーザー行動調査・デジタルマーケティングのbeBitにて国内コンサルティング統括責任者を経験後、2014年、RISU Japan株式会社を設立。小学生の算数のタブレット学習教材で延べ30億件のデータを収集し、より学習効果の高いカリキュラムを考案。国内はもちろん、シリコンバレーのスクール等からも算数やAI指導のオファーが殺到している。HugKumでの過去の記事はこちら≫

〈タブレット教材「RISU算数」とは〉

「RISU算数」はひとりひとりの学習データを分析し、最適な問題を出題するタブレット教材。タイミングのよい復習や、つまずいた際には動画での解説の配信を行うことにより、苦手を克服し得意を伸ばします。

期間限定のお試しキャンペーンはこちら>>

『小学生30億件の学習データからわかった 算数日本一の子ども30人を生み出した究極の勉強法』

構成/HugKum編集部 協力/RISU