目次

子どもは信頼できる大人にくっついて安心することで冒険できるのです

不足すると子どもの自立に影響があると言われる「アタッチメント」。アタッチメントの意味は、「アタッチ(Attach)=くっつける」。子どもが大人にくっつくことを指します。

アタッチメントについて考える際、キーワードとなるのが「探索」。子どもがひとりで自由に動き回り、冒険することを指します。子どもは、好奇心のかたまりです。でも好奇心のままに身の回りを探索していくと、イヤな思いや怖い思いをする場面も出てきます。

「怖い」「イヤだ」などと感じたとき、信頼できる大人にくっついてなぐさめてもらうと、子どもは安心することができます。そして、安心したことで好奇心を取り戻し、また探索してみたくなるのです。

「いつでも助けてもらえる」という大人への信頼感が次の行動につながります

ネガティブな気持ちになったときにくっつき、感情を立て直してもらう経験は、子どもに勇気を与えます。

「自分がピンチのときはこの人が自分を守ってくれる」という見通しがたつと、新しい挑戦をしてみよう!という前向きな気持ちが生まれます。

そして、安心させてくれた大人から離れてひとりで次の探索に出かけていくことができるのです。

大人に求められるのは「避難所」と「基地」の機能です

子どもとの関係において大人が果たすべき役割は二つあります。

一つ目が、「安全な避難所」。

子どもがイヤな思いや怖い思いをしたときに逃げ込める場所です。大切なのは、子どもが「ここに来れば絶対に守ってもらえるし、やさしくなぐさめてもらえる」と確信できることです。

二つ目が、「安心の基地」。

子どもに元気を補給し、再び外の世界へ向けて送り出す場所です。逃げ込んできた避難所で「もう大丈夫」という安心感に浸り、なぐさめられると、子どもは元気を取り戻します。

そして、元気になると再び好奇心が頭をもたげてきます。そのときに「行っておいで」と背中を押すことで、子どもはワクワクしながら外の世界へ飛び出していくことができます。

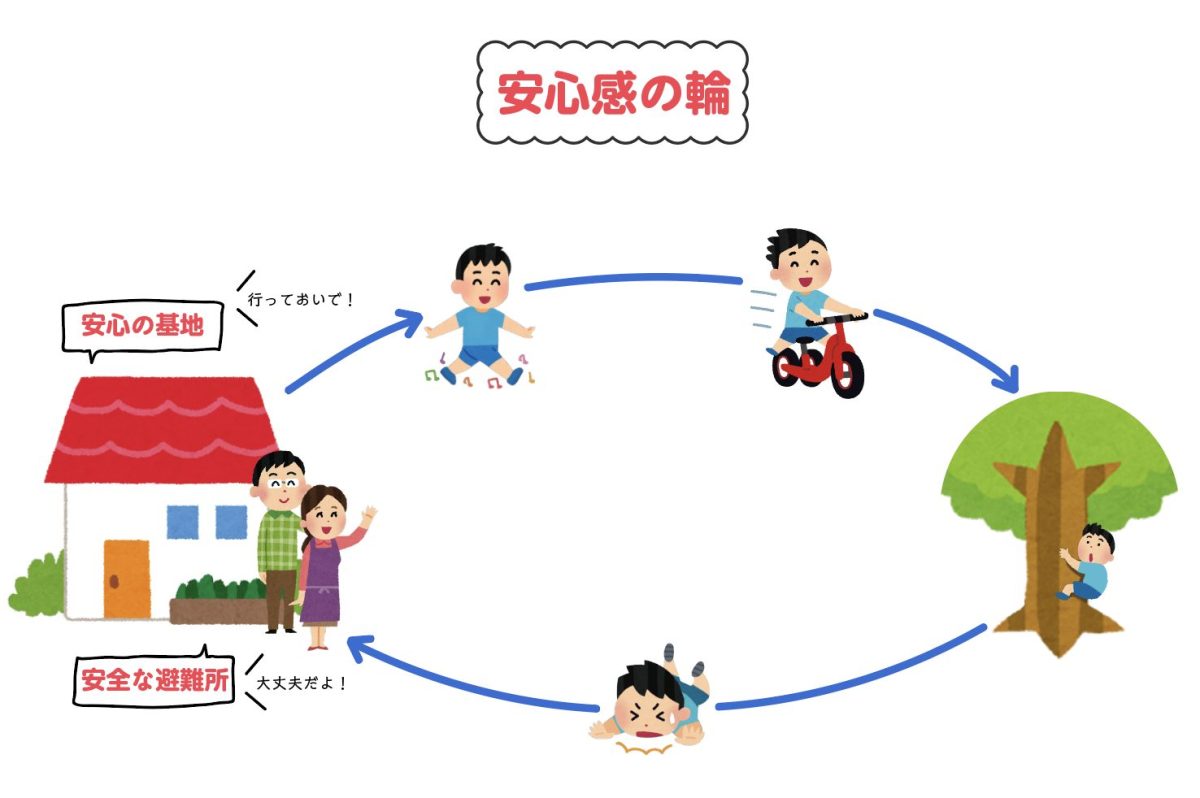

「安心の基地」を飛び出して「安全な避難所」に戻るくり返しで生まれる「安心感の輪」

子どもの生活は、「安心の基地」を飛び出しては「安全な避難所」に戻ることのくり返しです。

「安心の基地」を出て元気に活動し、ピンチになったら「安全な避難所」に逃げ込む。そして気持ちを立て直し、元気をチャージして、また出かけていく……。

こうした行動パターンを図にまとめたものが、「安心感の輪」です。

起点となるのは、子どもが信頼する大人です。子どもとの間にアタッチメントを形成し、「安心の基地」と「安全な避難所」の役割を果たす人です。

子どもは「安心感の輪」を回りながら成長していきます

子どもは「安心感の輪」をグルグル回っていますが、同じことを繰り返しているわけではありません。経験を重ねるごとに自分でできることが増え、行動範囲も広がっていくのです。

回れば回るほど、「安心感の輪」が大きくなっていくのです。輪が大きくなれば、避難所や基地に戻るのに時間がかかるようになります。こうして自然に、避難所や基地を離れてひとりでいられる時間が長くなり、自立していくのです。

構成/野口久美子

子どもの自立に欠かせない「アタッチメント」の記事はこちらを!

記事監修

東京大学大学院教育学研究科教授。専門は発達心理学・感情心理学。おもな著書に『赤ちゃんの発達とアタッチメント』(ひとなる書房)、『「情の理」論』(東京大学出版会)、『入門アタッチメント理論』(日本評論社)などがある。