目次

産前産後に里帰りしたママの割合は?

実際に出産を機に里帰りをした人はどのくらいいるのでしょう?里帰り出産をした人、産後に里帰りした人などさまざまなようです。

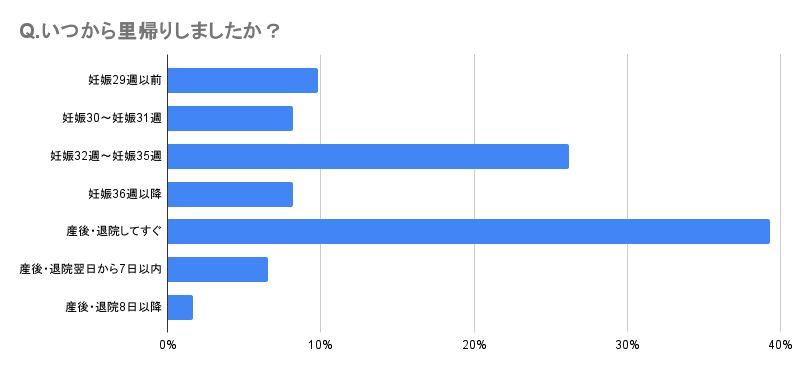

産前・産後に里帰りしたことは?

アンケートの結果は、産前から里帰りした人、つまり里帰り出産した人が24.2%に、産後から里帰りした人が24.2%と、何らか里帰りした人は48.4%でした。逆に里帰りはしなかったという人が50.8%と半数を超える結果となりました。

里帰り出産はいつから?

次に、出産・前後に里帰りしたタイミングはいつだったか聞いてみました。

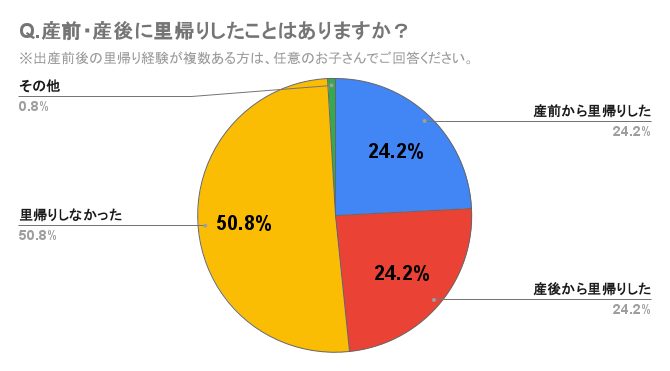

里帰りのタイミングはいつ?

・妊娠29週以前…9.8%

・妊娠30~妊娠31週…8.2%

・妊娠32週~妊娠35週…26.2%

・妊娠36週以降…8.2%

・産後退院してすぐ…39.3%

・産後退院翌日から7日以内…6.6%

・産後退院8日以降…1.6%

産前では、分娩先の病院へ行くのが目安とされる妊娠32週~妊娠35週が最多の26.2%でした。ただし、それ以外の時期を産院から指定される場合もあるようです。産後は、退院してすぐが39.3%の結果となりました。それぞれの時期の理由もご紹介します。

妊娠29週以前

「28週以降からなるべく早めに帰った方がいいと産婦人科の方から言われたので」 (30代・京都府・子ども2人)

「早めに病院で見てもらっておきたかったから」 (30代・香川県・子ども2人)

妊娠30~妊娠31週

「里帰りした先の病院の指定」 (30代・山梨県・子ども1人)

妊娠32週~妊娠35週

「分娩する病院からそのあたりからそこで妊婦健診を受けるように言ってきたので」 (30代・茨城県・子ども2人)

「転院するのが34週だったから」 (40代・青森県・子ども1人)

「仕事が休みになっていろいろ落ち着いて準備ができたタイミングで」 (30代・愛知県・子ども1人)

妊娠36週以降

「産院に言われたから」 (30代・愛知県・子ども2人)

「なるべく夫と妊娠期間を過ごしたかったから。 家から実家までがそんなに距離がなかったので、いざ陣痛が来てしまってもそこから向かっても問題ないかなと思ったから」 (30代・神奈川県・子ども2人)

産後・退院してすぐ

「出産する病院は自宅の近くのかかりつけ医のままがよかったから」 (30代・茨城県・子ども1人)

「退院のタイミングで実家に戻った方が、出産後に使うアイテムを事前に実家に送れて、途中で移動する必要がないから」 (30代・埼玉県・子ども2人)

「すぐに両親家族に頼りたかったから」 (30代・東京都・子ども2人)

産後・退院翌日から7日以内

「兄弟がいたから」 (30代・鹿児島県・子ども4人)

「コロナ禍で主人は私と子どもと面会できなかったため、退院して自宅で土日を過ごしてからにしたかったので」 (30代・兵庫県・子ども1人)

産後・退院8日以降

「1ヶ月検診が終わってから」 (40代・北海道・子ども1人)

里帰りは産後いつまでいる?

里帰りをしたという人に、いつまで里帰りしていたかをリサーチ。また合わせてその理由も聞いてみました。自分はどうしようかと考えているママはイメージがしやすいのでは。

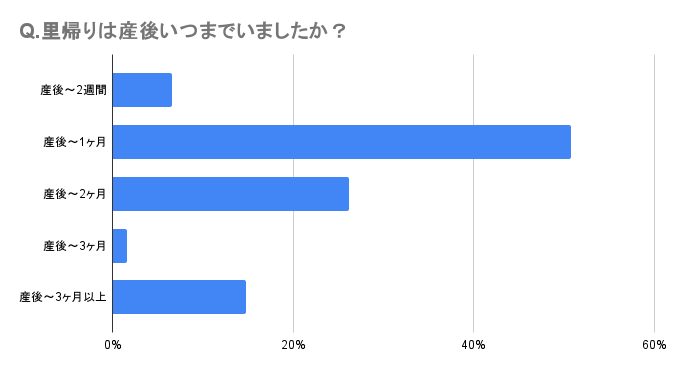

里帰りはいつまで?

・産後~2週間…6.6%

・産後~1ヶ月…50.8%

・産後~2ヶ月…26.2%

・産後~3ヶ月…1.6%

・産後~3ヶ月以上…14.8%

50.8%と圧倒的に多かったのは産後1ヶ月までいたというママたち。産後1ヶ月は体を休めるべきというという考えや、慣れない新生児期のお世話は大変と考える人が多いようですね。次に多いのは2ヶ月までが26.2%。逆に短めの2週間までしか里帰りしなかったとう人は約6.6%でした。

それぞれの里帰りの期間ごとに、期間を決めた理由やどのように決めたかのかを聞いてみました。それぞれの考え方や、環境も大きな理由になってくるようです。

産後~2週間

里帰りが2週間以内と短い理由は、あまり頼れなかったということが多いよう。いつもと違う生活スタイルに、家族の疲れが見えてくる場合や、義実家の生活に気を遣うことも。目処がついたら早めに切り上げるのも得策。

「親が疲れてきたから」(40代・沖縄県・子ども2人)

「義実家だったので」 (30代・福岡県・子ども2人)

産後~1ヶ月

ダントツで多かった産後から1ヶ月まで里帰りしたという人は、1ヶ月検診のタイミングにあわせて自宅に戻った人が多数。この頃は、ママ自身の体調が落ち着いてきたとの声も聞こえてきます。

「1ヶ月検診を終えたタイミングで帰るのがキリがいいと思ったから」 (30代・埼玉県・子ども2人)

「1ヶ月検診が終わる頃には、悪露も治まり、育児にも慣れてくるから」 (30代・千葉県・子ども2人)

「体がぼちぼち回復してきたので」 (30代・京都府・子ども2人)

「ずっと実家に頼るわけにはいかないのと、主人が子どもと過ごす時間を作りたかったので」 (30代・兵庫県・子ども1人)

産後~2ヶ月

2ヶ月まで里帰りしていたという人は、赤ちゃんとの生活に慣れてきたり、パパの育休のタイミングで自宅に戻ったケースがあるようです。

「夫の育休手続きが長引いたので、長めにいることになった」 (30代・神奈川県・子ども2人)

「ある程度リズムができたから」 (30代・愛知県・子ども2人)

「赤ちゃんの世話に慣れてきて、早く父親と3人の生活を始めたくなった」 (30代・静岡県・子ども1人)

「体調も安定し、育児にも慣れてきたころだったから」 (30代・神奈川県・子ども2人)

産後~3ヶ月、3ヶ月以上

3ヶ月、もしくは3ヶ月以上と長めにいた人は、マイホームの関係や暖かい季節にあわせてなど、様々状況をみながら自宅に戻った様子が伺えます。

「マイホームが建つまで待ったため、産後8ヶ月頃まで実家に居た。 家事をせずに育児にだけ専念できたため非常にありがたかったし、親にも赤ちゃんの成長を見せられてよかったなあと思うが、夫も一緒に実家にいたため、夫が気を遣ってしんどそうだった。もう少し早めに切り上げればよかったと当時思っていた」 (30代・徳島県・子ども1人)

「ちょうど春の季節で暖かいし、子育ても慣れてきたから」 (30代・香川県・子ども2人)

里帰りしなかったママの理由

アンケートで50.8%と割と多くいた、里帰りをしなかったというママたちにも理由をご紹介します。積極的に決めた人や環境的に里帰りできなかったという人もいるよう。

実家住まい、自宅に来てもらった

同居していたり、実家が近い場合、または自宅に来てもらったという人も。自分の生活スタイルを変える必要がないので安心ですよね。

「自分の家で生活した方が楽だから。親にきてもらった」 (30代・静岡県・子ども1人)

「敷地に実家があるから帰るほどのことではないから」(40代・茨城県・子ども2人)

「義母が同居しているため」 (30代・長野県・子ども2人)

自宅で過ごしたかった

里帰りをするよりも慣れている自宅で過ごしたかったという人も多いよう。また、自宅ならパパが育児参加しやすくなるのもメリットですよね。

「そのほうがストレスなく過ごせると思ったから」 (40代・神奈川県・子ども1人)

「気を使わなくていいから」 (40代・千葉県・子ども2人)

「県外で距離があるし、夫に立会いして欲しかったから」 (20代・富山県・子ども1人)

自分たちで乗り越えようと考えた

初めから夫婦で子育てをしたいと考えていた人や、里帰りをしなくても何とかなりそうと考える人も。夫の協力が最初からしっかり得られれば、体力も順調に回復するはず。

「夫婦で初めから子育てがしたかったから」 (30代・東京都・子ども2人)

「地元が田舎だから良い病院がない。一人目だがなんとかなりそうだったから」 (30代・東京都・子ども1人)

「里帰りをしなくてもなんとかなりそうだったから」 (30代・大阪府・子ども2人)

里帰りできる環境になかった

両親が働いていたり、頼れる身内がいない、間取りの問題など環境的に帰れる状況にない場合も少なくないようです。

「実母はもういないし、上の子が学校に通っているから」 (40代・神奈川県・子ども2人)

「実母がいないため。実家は、赤ちゃんを育てやすい間取りではないため」 (30代・愛知県・子ども1人)

「親が仕事もしていて私は無理だからねと最初に言われたから」 (30代・北海道・子ども1人)

里帰り出産の準備はいつまでにする?

里帰り出産をするにはきちんとした準備が必要。出産準備に加え、産後に必要になってくるものまで合わせて考える必要があるので早めに準備を始めましょう。

里帰り出産の準備で必要なこと

まずは産前に必要なものを用意。分娩先の病院で必要になる紹介状や、事務手続きに必要になるものまで、忘れないように準備しましょう。

・母子手帳

・病院の紹介状など(経過報告書)

・保険証

・印鑑

・出産育児一時金等支給申請書

次に衣類や下着。産前は衣類や下着はマタニティ用のものを使っていると思いますが、産後もすぐにはお腹が凹まないため、しばらくは同じものを使えます。産後すぐに必要な産褥パッドも忘れずに用意しておきましょう。また骨盤矯正などの補正下着なども用意しておけると安心。

・マタニティ服、パジャマ、産褥用の下着、授乳服

・洗面用具・化粧品

・産褥パッドや母乳パッド

赤ちゃん用グッズは、里帰りしてからでも買えるので、必要最低限のものを。ベビーベッドなどは、里帰りなら短期間しか使わないのでレンタルするのも賢い選択。ミルク、オムツは最小限で用意しておき、産後の様子や成長に応じて買い足すと無駄がありません。

・肌着、ベビーウェア、ガーゼ

・沐浴用の衛生用品など

・ベビー布団、ベッド

・ミルク、哺乳瓶、オムツ、おしりふき

・授乳クッション

また、産後の退院時や、里帰り先から自宅へ帰るのに車を使う場合には、チャイルドシートも必ず用意しておきましょう。

里帰りしての出産は34週ごろまでに

里帰り出産をする場合には、妊娠32週から35週までに分娩先の病院へ行くのが目安ですが、あっという間にその時はやってきます。病院によって準備するものに違いがあるので、出産をする病院への初診日時や、持参するものについても確認しておきましょう。安定期に入ったら、体調が良く動きやすいうちに徐々に里帰りの準備を始めておくのがおすすめ。

産後に里帰りする場合のタイミング

産後に里帰りする場合には、退院後そのまま実家へ帰るのが一般的。自宅と実家の両方に産後のセットを用意するのは大変ですよね。必要なものは全て実家へ用意しておくのが基本。衣類などは事前に宅配便で実家へ送っておいたり、ベビーグッズはネットで買って送付先を実家にするというのも手間がかからず便利。生まれたばかりの赤ちゃんを連れて、たくさんの荷物を持って移動するのは大変なので、産前に準備を整えておくのがおすすめです。

産前産後に里帰りをしたらお礼も忘れずに

里帰りは実家に帰ることなので、ついお礼なんてと思いがちですが、親であってもお世話になるという認識は大切。里帰りしている期間には食費や水道光熱費などもかかったり、オムツやミルクを買ってきてもらうなんてこともあるはずなので、親の負担を忘れてはいけません。里帰りする期間は人によって異なりますが、感謝の気持ちをお礼で渡すと喜んでもらえるでしょう。また二人目以降の出産で上の子の面倒も見てもらうのなら、なおさらです。

自分の実家で里帰り出産をした場合

自分の実家で里帰り出産をする場合は、実の両親と一緒に生活することになるので、気持ちの面でかなりラクなはず。旦那さんは自分の家で過ごし、ママだけが実家でしばらくの間生活をするのなら、特別なお礼をしない場合もあるかもしれません。ただ、経済的にも体力的にも親に負担をかけることになるのは変わらないので、なんらかのお礼をすると喜ばれるはず。

旦那の実家で里帰り出産をした場合

もし旦那さんの実家に里帰りして出産する場合は、義両親への気遣いは忘れないでいたいもの。「お礼なんていらない」と言われたとしても、初日には旦那さんと一緒に行って「お世話になります」ときちんと挨拶をしてお礼を渡し、感謝の気持ちを伝えるとその後の生活がスムーズになるはず。

里帰り出産の相場やお礼の品は?

お礼としていちばん多いのが現金。両親または義両親の家庭に実質的にかかってしまう経済的な負担に対して、お金で返す意味があります。現金を渡すことに抵抗感があるのなら、商品券や旅行券などを検討してみてもいいですね。また、カタログギフトで好きなものを選んでもらったり、消えものであるお菓子などの食べ物で、自分では買わないちょっと高級なものを贈るというのもいいですね。親の性格を考えて決めるようにしましょう。

お礼をするタイミング

お礼を渡すタイミングは人によってさまざまですが、いちばんおすすめなのは里帰りしたすぐのタイミング。そこでお礼を渡せば、お互いが気持ちよく過ごせるというメリットがあります。初日はできれば旦那さんも一緒に出向いて、2人で「これからよろしくお願いします」と挨拶できるといいですね。もし旦那さんが仕事の都合などで、初日に一緒に行けない場合は、ママが代わりに「2人からの気持ちです」と伝えて渡すようにしましょう。

また、お礼を渡すタイミングがなかなか作れなかったときは、自宅に戻るときに渡すというケースもあります。「今までありがとうございました」という挨拶と一緒に手渡して、感謝の気持ちを伝えましょう。

お礼は旦那から渡すのが一般的

里帰り出産のお礼は夫婦2人のどちらから渡すのかも気になりますが、一般的には旦那さんから渡すのがマナーです。ママは赤ちゃんと一緒に実家で過ごすことになりますが、旦那さんは仕事に行って自宅で生活しているという場合も多いでしょう。そのため「妻と子どもがお世話になります」と挨拶するとスマートです。妻の実家への里帰りの場合でも、義実家への里帰りでも、どちらの場合も基本的には旦那さんから挨拶してお礼を渡すように覚えておきましょう。

里帰りは感謝の気持ちを忘れずに

里帰りはママの負担を減らすために行くもの。手伝ってくれるのは当然のことと考えずに、感謝の気持ちを持って過ごすようにするのが大きなポイント。体調と相談しながら、余裕があるときにはお手伝いをするなど、任せっぱなしにしないことも大切。新生児期の可愛い赤ちゃんとゆったり家族で過ごす時間を楽しんでくださいね、

文・構成/HugKum編集部