富士山噴火が起きたときの被害予想

国や専門家は富士山噴火について警戒し、さまざまな観測やシミュレーションを行っています。気になる噴火のタイミングや、被害の特徴と範囲を押さえて避難対策に役立てましょう。

富士山噴火はいつ起こるの?

富士山噴火がいつ起こるのか、正確に予測するのは難しいといえます。地震と違って、火山の噴火は一定の周期で説明しにくいためです。富士山だけを見ても、時期によって噴火の仕方が変わっています。

ただし、噴火の予兆がまったく分からないわけではありません。富士山噴火の前には地下のマグマが動くので、マグマを観察していれば高い確率で噴火の可能性を予測できます。

富士山は国やさまざまな研究機関が常に観測している山です。気象庁がホームページで富士山の活動状況を公表しているので、富士山のマグマに変化があった場合には、どの程度の危険なのか確かめられます。

富士山噴火の溶岩流や火砕流はどこまで来るの?

火山噴火において、まず警戒しなければならないのは、大きな噴石(ふんせき)と火砕流(かさいりゅう)です。大きな噴石は、火山から飛んでくる直径20〜30cm以上の岩石で、火砕流は火山から噴き出た高温の固形物と火山ガスが流れ下るものです。

山に雪が積もっているときには、融雪型火山泥流(ゆうせつがたかざんでいりゅう)も危険といえます。この3種類は、噴火から到達するまでの時間が短く破壊力も大きいので、事前に予測して避難しなければ間に合いません。

一方、溶岩流(ようがんりゅう)は火砕流などに比べるとゆっくり流れることが多いので、噴火後に歩いて避難しても間に合う可能性が高いものです。

2021年3月に、富士山火山防災対策協議会によって「富士山ハザードマップ」が改訂されました。これを見れば溶岩流や火砕流、融雪型火山泥流などの予測範囲が分かります。自宅で予想される被害は何かチェックしましょう。

富士山ハザードマップ(令和3年3月改定)|静岡県公式ホームページ

意外とやっかいな火山灰の被害とは?

多くの人は意外に思うかもしれませんが、火山灰もやっかいな被害をもたらします。国の「首都圏における広域降灰対策検討会」の報告書(令和7年3月21日公表)によれば、降り積もる火山灰で予想される問題は以下の通りです。

●電車が運行停止する

●飛行機が飛べない

●輸送が滞り生活物資や食料が品薄になる

●電線に影響して停電になる

●通信障害が起こる

●水質の悪化や下水の詰まりがある

●水の使用が制限される

●木造家屋は倒壊の危険性がある(降灰30cm以上の場合)など

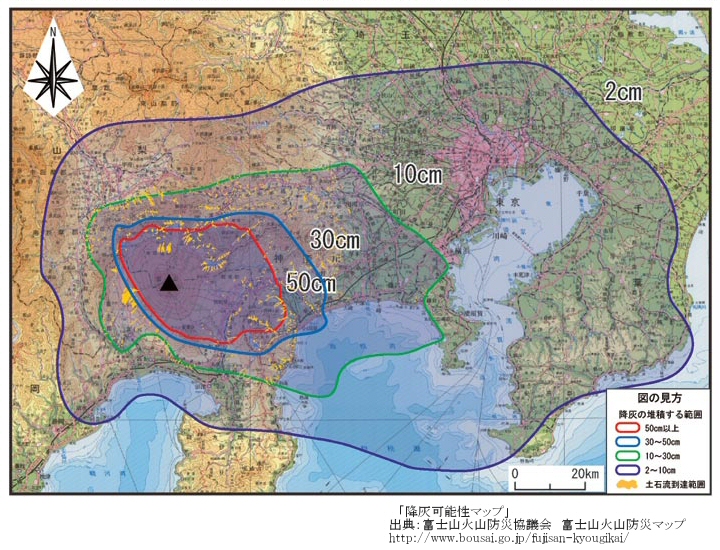

被害の大きさは降り積もった火山灰の量や天候に左右されます。富士山火山防災対策協議会によると、特に被害が大きいケースでは、山梨県・神奈川県・東京都・千葉県の広い範囲、静岡県・埼玉県の一部で火山灰が降ると見られています。

出典:首都圏における広域降灰対策検討会報告書(概要)PDF1|内閣府

富士山噴火における国の避難方針

富士山噴火における国の避難方針は、全ての人がスムーズに避難できるように計算されたものです。避難のタイミングや方法は予測される被害の種類で変わります。富士山噴火の際に自分や家族が何をすべきか、避難方針を確認しましょう。

第3次避難対象エリアからは噴火後に徒歩避難

2021年に改訂された「富士山ハザードマップ」を基に、2023年3月には富士山火山広域避難計画検討委員会によって「富士山火山避難基本計画」が定められました。

噴火時には「逃げ遅れゼロ」を目指す一方で、行き過ぎた避難が地域の経済や住民生活に与える影響に配慮しているのが特徴です。そのため、噴火現象ごとの到達予測時間に従って避難時期が決定されています。

第3次避難対象エリア(3時間以内に溶岩流が到達する予想地域)以降は、噴火後の徒歩避難が原則です。道路をそれほどふさがない自転車・バイク、また船も使用できます。

自動車は徒歩で逃げられない避難行動要支援者が優先的に使えるようにし、全員のスムーズな避難を目指します。

出典:富士山火山避難基本計画の概要についてPDF8|富士山火山広域避難計画検討委員会

大きな噴石などの到達予想地域までは噴火前に避難

「富士山火山避難基本計画」によれば、第1次避難対象エリアは火口ができる可能性のある地域で、第2次避難対象エリアは大きな噴石や火砕流などが予想される地域です。

噴火口や大きな噴石・火砕流の被害は、噴火後に逃げても間に合わない可能性が高いため事前に避難する必要があります。

住人は、富士山の噴火警戒レベルが3になった時点で第1次避難対象エリアから、レベルが4になった時点で第2次避難対象エリアから自動車などを利用して避難するのが原則です。到達速度の速い融雪型火山泥流の危険性が高い地域からの避難も事前に行われます。

30cm未満の火山灰なら自宅避難が基本

噴火直後には、火山灰が大規模に降る地域がはっきりしません。「富士山火山避難基本計画」で、火山灰の予想地域の住民は、原則的にまずは自宅か近所の鉄筋コンクリート造りの建物などに避難することが決められました。

「首都圏における広域降灰対策検討会」の方針では、首都圏の住民は降灰が30cm未満なら自宅で生活を続け、国はライフラインや生活物資などの供給確保を優先します。

ただし、積もった灰が3cm以上~30cm未満でも、火山灰によって生活が困難になる人は避難が必要です。例えば通院による人工透析が必要な人や要介護者です。

火山灰が30cm以上積もると、物資供給やライフラインに深刻な影響が出ると考えられ、木造家屋なら倒壊の危険もあるので住民は原則避難になります。

出典:首都圏における広域降灰対策検討会報告書(概要)PDF3|首都圏による広域降灰対策検討会

富士山噴火に備えて家庭でもできる対策

噴火の被害から適切に身を守るにはどうすればよいのか、不安を覚える人もいるかもしれません。噴火情報の確認や備蓄など、富士山噴火に備えて家庭でもできる対策を紹介します。

ハザードマップや噴火情報を確認する

富士山噴火に備えて家庭でできる対策は、まず噴火の際に自宅や職場でどのような危険が想定されるか「富士山ハザードマップ」で確認することです。

火砕流や溶岩流などの避難対象エリアに入っているなら、どのタイミングでどこに逃げるのかシミュレーションしておきましょう。

富士山の活動状況は、気象庁のホームページで確認できます。噴火の危険をすぐ知るために、噴火速報向けのアプリを携帯に入れておく方法もあります。

防災用具や備蓄はできれば2週間分用意する

火山災害に備えた防災用具や備蓄を家庭で用意しておくことも重要です。噴火対策に特有のポイントは、長期にわたる火山灰への備えです。

火山灰は普通の灰ではなくガラス質なので、吸い込んだり目に入ったりすると体を傷つける恐れがあります。どうしても外に出なければならないときに使う防じんマスク・防じんゴーグル・レインコート、灰を取り除く掃除用具、避難に備えてヘルメットを用意しましょう。

火山灰によって、電気や水道、ガス・通信・交通が停止することも考えられます。ライフラインの復旧まで生活できるように、水・食料・日用品を1〜2週間分備蓄しておくと安心です。

いつ起こるか分からない富士山噴火に備えよう

富士山噴火はいつ起こってもおかしくないため、普段からの備えが大切です。富士山噴火が起こった場合、身近にどのような被害があるか正確な情報を手に入れておくことで、余計な心配を減らし必要な対策が分かります。

いざというとき混乱しないように、前もって避難するタイミングや場所を家族で話し合っておきましょう。

噴火災害の場合、火山灰などの影響が長期間、広範囲にわたって続く可能性があります。余裕をもって避難生活ができるように、食料や日用品などの備蓄は2週間分を用意しておくのがおすすめです。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部