国宝とは

国宝とは文化財の一種で、特に価値が高いもののことをいいます。

文化財保護法第27条2項で「文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる」と定められている通り、指定するのは文部科学大臣です。

文化財保護法は1950年に制定・施行されました。ただし同法の制定・施行前にも国宝は存在しています。文化財保護法ができる以前の国宝についても見ていきましょう。

文化財保護法制定前の国宝

文化財保護法ができる前の国宝は、古社寺保存法・国宝保存法で指定されたものです。

それぞれの法律において「歴史の証徴または美術の模範となるべきもの」を国宝と定める旨が条文に記載されています。

根拠となる法律が異なるため、文化財保護法による国宝を新国宝、古社寺保存法・国宝保存法による国宝を旧国宝とよぶこともあります。

参考:e-Gov 法令検索|文化財保護法

:文部科学省|古社寺保存法(明治三十年六月十日法律第四十九号)

:文部科学省|国宝保存法(昭和四年三月二十八日法律第十七号)

文化財の分類

長い歴史の中で育まれてきて、貴重な国民的財産が文化財です。国宝も文化財の一種にあたります。その他に、重要文化財・史跡・名勝・天然記念物なども文化財です。

ここでは文化財保護法第2条で定義されている文化財の種類や、第27条に記されている重要文化財について解説します。

文化財の種類

文化財保護法第2条で、文化財は有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・文化的景観・伝統的建造物群の6種類に分類されています。それぞれの文化財に含まれるものや、2025年5月時点の件数を見ていきましょう。

●有形文化財(重要文化財や国宝、登録有形文化財):2万7,893件

●無形文化財(重要無形文化財、登録無形文化財、措置を講ずべき無形文化財):108件 ※指定件数

●民俗文化財(重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財、登録有形民俗文化財、登録無形民俗文化財、措置を講ずべき無形の民俗文化財):625件

●記念物(史跡や特別史跡、名勝や特別名勝、天然記念物や特別天然記念物、登録記念物):3,521件(実指定件数3,406件)

●文化的景観(重要文化的景観):73件

●伝統的建造物群(伝統的建造物群保存地区や重要伝統的建造物群保存地区):129地区

重要文化財とは

重要文化財は、有形文化財のうち重要なものを文部科学大臣が指定したものと、文化財保護法第27条で定められています。

有形文化財2万7,893件のうち、国宝を含む重要文化財の分類と件数は以下のとおりです。合計で1万3,499件が指定されています。

●絵画:2,063件

●彫刻:2,737件

●工芸品:2,481件

●書跡・典籍:1,933件

●古文書:794件

●考古資料:666件

●歴史資料:236件

●建造物:2,586件(5,532棟)

参考:e-Gov 法令検索|文化財保護法

:文化庁|文化財の体系図

:文化庁|文化財指定等の件数

人間国宝とは

人間国宝とは、重要無形文化財の保持者のことです。無形文化財に指定されている「わざ」を実践して自らの知識や技能として深く理解したり、物・行動・表現などとして具体的に表したりする個人をさします。

重要無形文化財の種類や件数を確認した上で、人間国宝の特徴について見ていきましょう。

重要無形文化財とは

文化財保護法第2条2項によると、無形文化財とは「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの」のことです。その中でも特に重要なものを、文部科学大臣は重要無形文化財に指定できます。

文部科学大臣が重要無形文化財を指定するときには、同時にその重要無形文化財の保持者や保持団体を認定しなければいけません。保持者の認定を各個認定、保持団体の認定を保持団体等認定といいます。

重要無形文化財を芸能と工芸技術に分類すると、各個認定・保持団体等認定の件数は以下のとおりです。

●芸能(各個認定):指定件数38、保持者数54

●芸能(保持団体等認定):指定件数15、保持団体等数15

●工芸技術(各個認定):指定件数33、保持者数51

●工芸技術(保持団体等認定):指定件数16、保持団体等数16

重要無形文化財を高度に体現するのが人間国宝

重要無形文化財を指定するときには、その重要無形文化財の「わざ」を体現・体得している個人や団体の認定を行います。

認定されるのが個人であれば「各個認定」、2人以上が一体となってわざを体現している場合に団体の構成員が認定されるのが「総合認定」、個人的な特色が薄く、多数の人がわざを保持している場合には、わざを持つ人々が構成員となる団体が「保持団体認定」とされます。

このうち各個認定を受けている個人が、いわゆる人間国宝とよばれます。人間国宝には技術を磨くことや、わざの伝承者の養成に対して、国から年200万円の助成が行われています。2025年2月時点の人間国宝の人数は、予算上116人です。

参考:e-Gov 法令検索|文化財保護法

:文化庁|文化財指定等の件数

:文化庁|人が伝える伝統の「わざ」重要無形文化財~その「わざ」を保持する人々~

日本の主な国宝

国宝とは、重要な有形文化財として指定された重要文化財のうち、特に価値が高いと文部科学大臣が指定したもののことです。

日本にある1,144件の国宝の中から、代表的なものを4件チェックしましょう。併せて人間国宝も紹介します。

国宝「廬舎那仏(東大寺の大仏)」

奈良の大仏として有名な廬舎那仏(るしゃなぶつ)は、聖武天皇の命で作られました。長屋王の変、天然痘の流行、藤原広嗣の反乱などが立て続けに起こった時期に、鎮護国家を目的として造立された仏像です。

民衆から厚く信頼されていた僧・行基の協力も得て、752年に完成しました。その後、大仏は補修工事が行われたり、大仏殿が火災に見舞われたりしながらも、東大寺に現存しています。

国宝「通潤橋」

熊本県にある通潤橋(つうじゅんきょう)は、三方を谷に囲まれている白糸台地に農業用水を送る目的で、1854年に作られました。近世に作られた石橋の中でも特に完成度が高いのが特徴です。

近年では2016年の熊本地震や、2018年の豪雨による被害を受けて、保存修理が行われました。2020年から放水が再開され、現在も白糸台地へ農業用水を送っています。

国宝「萬福寺」

京都の萬福寺の大雄宝殿(だいおうほうでん)・法堂(はっとう)・天王殿(てんのうでん)は2024年に国宝へ指定されました。中国仏教様式の手法を取り入れつつ、既存の寺院建築手法と折衷した建築様式が特徴です。

独特な建築様式が、近世に外来様式を取り入れていく過程を示している点が、文化的な見地から価値があると判断されたことで、国宝に指定されています。

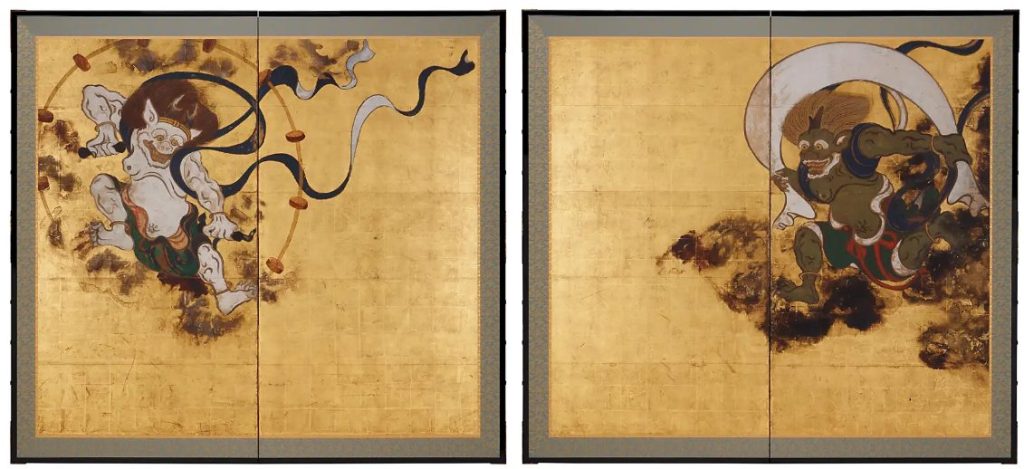

国宝「風神雷神図屏風」

江戸時代初期の絵師・俵屋宗達の風神雷神図屏風は、日本美術史上の傑作といわれています。右端に風神を、左端に雷神を配置したダイナミックな構図と、くまなく貼られた金箔が特徴です。

京都の豪商が妙光寺の再興を願って制作を依頼したものと伝わっています。現在は建仁寺の所蔵です。

人間国宝「新垣幸子」

沖縄県八重山郡の周辺で作られている八重山上布は、苧麻(ちょま、からむし)の手紡ぎ糸で作られる織物です。琉球王国時代には貢納布として納められており、厳しい品質管理が行われていました。

明治以降には産業化しましたが、昭和に入ると完成までに手間と時間がかかることから、従事者は減っています。

八重山上布が重要無形文化財に指定されたのは2024年です。同時にその「わざ」を体現・体得している保持者(人間国宝)として、新垣幸子が認定されました。

国宝を知って文化に親しもう

日本には1,144件の国宝があります。重要文化財に指定された有形文化財の中でも、特に価値が高いと認められた美術工芸品や建造物です。

歴史的・文化的に貴重な国宝について知ることで、文化に親しむきっかけにするとよいでしょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部