目次

「日本の伝統食材・かつお節のおいしさの秘密を探究したい!」

今回、かつお節の自由研究に取り組む親子は、小学4年生の松岡修生くんとお母さんの紫穂さんです。

普段の料理でもかつお節をよく利用する松岡家。かつお節をかけるというひと手間をプラスするだけで、料理の味がグッとおいしくなるので、手放せない食材の一つだと言います。

修生くん「いつも食べているかつお節は、知っていそうで知らないなあと思いました。どう作られていてどんな種類があるのか調べてみたいです。それからかつお節を使ったおもしろい料理にも挑戦してみたい!」

お母さん「息子が幼い頃に小麦などの食物アレルギーがあったので、食事は和食中心に。かつお節はいろいろな野菜とも相性がよいので、家族の食事には欠かせない食材です。身近な食材だからこそ、なぜかけるだけでおいしくなるのか、今回は私も一緒に学びたいです」

ということで、今回はかつお節で有名なヤマキさんのサイト「ヤマキ かつお節プラス®︎」と自由研究用のワークシートを活用して自由研究スタート!

「かつお節」ができるまでを知ろう

図鑑でカツオについて確認した後、最初に調べたのは、かつお節ができるまでの工程です。「ヤマキかつお節プラス®︎ かつお節 大百科」では、入門編・歴史編・素材編・製造編・削り方編・だし編などとかつお節にまつわる知識がとても詳しく紹介されています。

かつお節の原料は体長60cm前後のカツオ。とくに春、黒潮に沿って日本の太平洋岸を北上する「上りがつお」が、脂肪分が少なくかつお節の原料には適していることがわかりました。

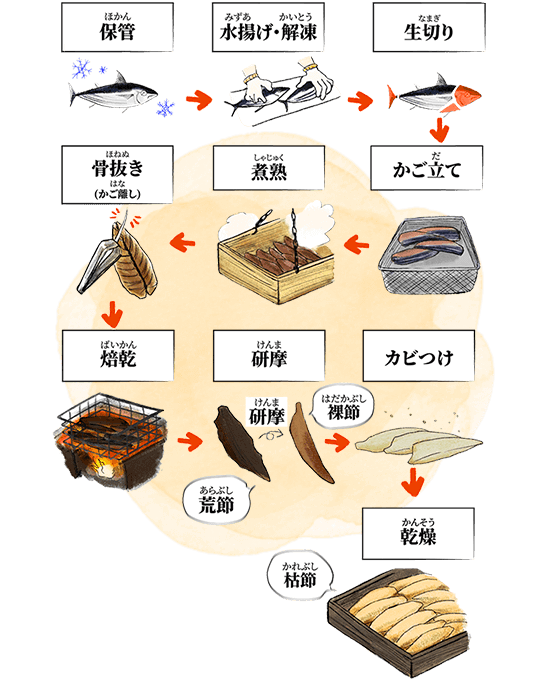

かつお節ができる工程をチェック

カツオは「巻き網漁」や「一本釣り」で獲られます。水揚げし、冷凍保存されていたカツオは解凍され、生切り→かご立てという工程を経ます。その後、煮熟→骨抜き→焙乾し、研摩され、カビつけを行い、乾燥へ。

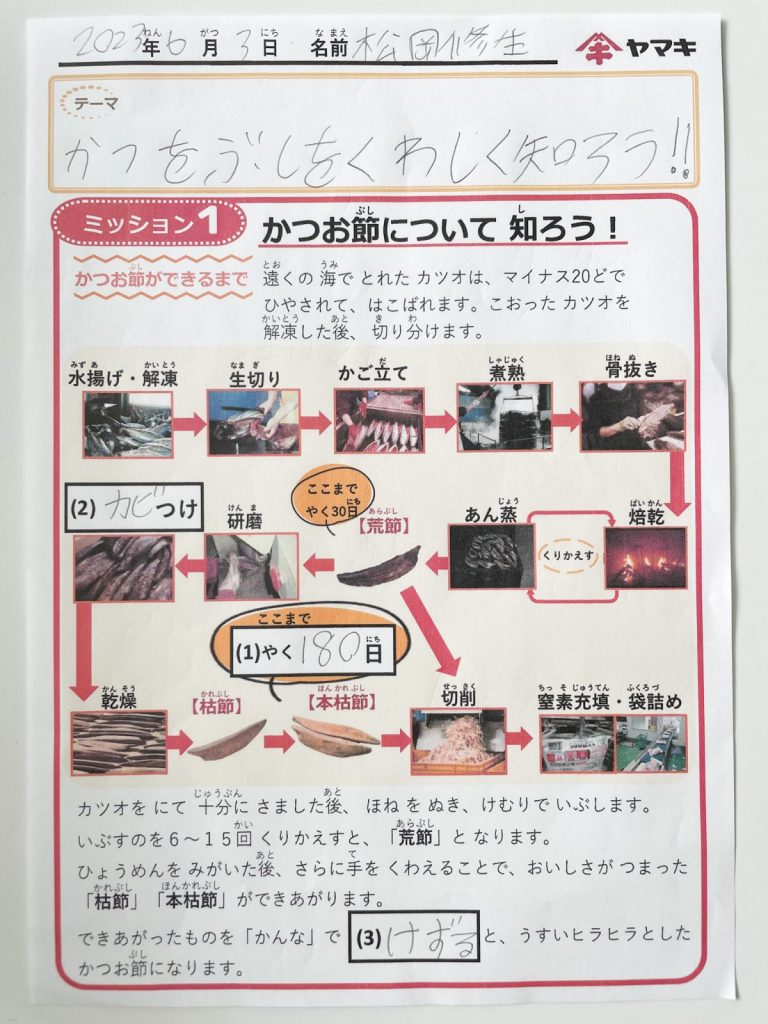

ワークシートを使って、工程についてまとめてみたものがこちら。

修生くん「いぶすのを6〜15回も繰り返すことにびっくり。何気なく料理に使っているかつお節は、手間暇かけて作られていることに驚いたし、ありがたいものだという気持ちが生まれました」

「かつお節」の種類を比べてみよう

次に注目したのは、かつお節にはいろいろな種類があること。今回は、削り方や大きさに違いのある3種類のかつお節を比べてみることにしました。

実験に使うのはこちらのヤマキの3種類のかつお節です。

「徳一番®︎花かつお 70g」

一枚一枚は大きいけれど薄い。お皿に出してみるとふわっとボリュームの出る「徳一番®︎花かつお」。

「氷熟®︎マイルド削り 25g」

「氷熟®︎ マイルド削り」は、パッケージを見ると、“かつおを氷温帯でていねいに解凍してうま味成分をキープする「氷温熟成法」”と書かれています。

「氷熟®︎厚削り 70g」

「氷熟®︎ 厚削り」は、名前の通り厚く削ったかつお節。他の二つのかつお節とは見た目にも大きく違いがあることがわかります。

修生くん、まずは予想を立ててみました。

実験の予想はこちら。

修生くん

・マイルド削りと花かつおは、薄く削っているから味もさっぱりしていて柔らかくてにおいも弱い。

・逆に、厚削りのかつお節は味が濃くて硬くてにおいが強いのでは?

ワークシートに沿って比べてみたのは、色・形・におい・食感・合いそうな料理です。一つ一つ観察して、においをかぎ、実際に食べてみて味も確かめます。

比較実験の結果をワークシートに書き込んでいきます。

3種類のかつお節を比べた結果と考察は?

修生くん

・厚く削ったものはすごくにおいが強くてかつお節のにおいが広がった。そのまま食べると硬くて噛みにくいから、そうめんのつゆやお味噌汁のだしをとるのに良さそうだと思った。

・花かつおは、においも味もしっかりしていて、一枚は大きいけど薄く削られているから食べると口の中でまとまる食感だった。

・マイルド削りは、他の二つに比べるとにおいは強くないけど、細かくて食べやすいから、どんな料理にも合いそう。

・予想と違ったのは、花かつおのにおいと味の濃さ。薄く削っているから味も薄く感じるかと思っていたけど、実際はしっかりとかつお節のにおいがあって存在感があった。

同じかつお節でも味わいに違いが出るのはなぜ?

「ヤマキ かつお節プラス®︎かつお節 大百科 削り方編」によると、同じかつお節でも、削り出す時の刃の当て方や向きに加えて、どれくらいの薄さに仕上げるかによっても味わいが違ってくるとのこと。

「かつお節」を削ってみよう

削り方によって味わいに違いが出ることはわかったところで、今度はかつお節を実際に削ってみることに!

使用したのは「 鰹本節」です。

安全のため、軍手を着用。刃の出具合はお母さんにチェックしてもらいます。削りやすいよう、「鰹本節」の削り出しを整えて準備OK。ゆっくり削ってみます。

「思ったより力がいるかも」という修生くん。力を一定にかけながら「鰹本節」をスライドさせるのは、実際にやってみると意外に難しく、最初は細かい削り節ばかりに。

ただ、何度も削っていくうちに、コツを掴んできたよう。少し力を込めてまっすぐに手を動かし続けてみると…

しっかりとした薄削りのかつお節がこんなに削れていました! 自分で削ったかつお節は「おいしい!香りがいい!」と大満足の様子です。

かつお節を削った感想は?

修生くん

力の入れ具合で削れる厚さが変わることがわかった。元々は魚だったものが、いぶして乾燥してこんなに硬いかつお節になるんだということもわかったし、削りたてのかつお節は風味も強くておいしく感じた。

「かつお節」でかつおだしをとってみよう

次に挑戦したのは、かつお節でだしをとる体験です。修生くんが自分でだしをとるのは初めて。

水1Lを鍋に入れて火にかけます。沸騰したら火を止めて「徳一番®花かつお」を30g入れます。

かつお節が鍋底に沈むまで1〜2分おきます。

ザルで静かにこします。この工程は火傷に注意!

ザルを上げてみると…「透き通っている!!」かつおだしの透明度に、修生くんも驚きの声!これが一番だしです。

だしの飲み比べ実験

今回は、だしの味をたしかめるために飲み比べ実験を行うことに。

一番左が一番だし。真ん中が一番だしに1滴醤油を垂らしたもの。右はお湯に1滴醤油を垂らしたものです。

お母さんも一緒に飲み比べてみます。

だしの飲み比べ実験の感想は?

修生くん 左の一番だしは、透明な薄い黄色。あっさりとした味わいだけどかつお節を感じる。真ん中のだし+醤油は、醤油の味もするけど、料理に近い味がする。おいしい。右のお湯+醤油は、醤油の味だった。

お母さん だしがおいしいとわずかな醤油や塩の味付けでもぐっとおいしくなることが実感できました。だしを料理に使うことで、醤油や塩の塩分を少し控えめにできれば、健康にも良いですね。

なぜかつお節はおいしいの?

調味料をたくさん使わなくても、おいしい料理を作ることができる。それがかつお節の力です。かつお節がおいしく感じられるのは、かつお節にはイノシン酸という「うま味成分」が多く含まれているから。

同じくだし文化を支える昆布のうま味成分はグルタミン酸といいます。他にもきのこや海苔に含まれるグアニル酸といううま味成分もあります。そして、「イノシン酸×グルタミン酸」「グアニル酸×グルタミン酸」を組み合わせると、おいしさアップの相乗効果が起きます。

「かつお節」を使った料理を作ってみよう

かつお節について少しずつ理解を深めた修生くん。一番やってみたかったという「かつお節を使ったおいしくておもしろい料理」にも挑戦です。ヤマキのサイト「ヤマキ かつお節プラス®︎ 」でも紹介されているレシピの中から、今回は郷土料理とデザートメニューを選びました。

かつお節をたっぷり使う!千葉県の郷土料理「ごんじゅう」

修生くんが調べてみると、郷土料理にはかつお節を使ったものがたくさんあることもわかりました。

かつお節を使った郷土料理

だし(山形県)、きしめん(愛知県)、わさび丼(静岡県)、おろしそば(福井県)、たこ焼き(大阪府)、いたどりの肉炒め(高知県)、茶節(鹿児島県)、かちゅー湯(沖縄県)

千葉県の「ごんじゅう」は豚バラ肉と油揚げを甘辛く煮てご飯に混ぜたおにぎり。かつお節を炒めてたっぷり使うので、かつお節のうま味をしっかり味わえるのも魅力です。

材料

米2合

豚バラ肉100g

油揚げ1枚

かつお節4パック

【A】めんつゆ100ml

【A】酒大さじ1

【A】水100ml

作り方

①米をとぎ、炊く。(時間外)

②かつお節は軽くフライパンでから煎りし、揉んで細かくする。

③ 油揚げは油抜きをして、1cm角に刻む。豚肉は約1cm角に刻む。

④ ②のかつお節を1/3量残して、③と【A】、豚肉を鍋に入れ煮汁がなくなるまで中火で煮込む。

⑤ 飯台などの容器に①のご飯を入れ、④の具材を加えて、まんべんなくかき混ぜる。

⑥ ④で入れた残りのかつお節を加え、さらに混ぜ、おにぎりにする。

炒って細かくしたかつお節を、トントンと手首を叩いてまんべんなくごはんにかけます。

具材がたっぷりなので、しっかりギュッと握ります。

かつお節がふんわりと香るごんじゅうの出来上がり!

甘い?しょっぱい?かつお節バニラアイス

デザートは意外な組み合わせ、 かつお節でアレンジを加えたバニラアイスクリームです。どんな味がするのでしょうか?

作り方・材料

① かつお節をパックのまま手で揉んで細かくする。

② ①のかつお節を市販のバニラアイスに加えて、よく混ぜたら…

完成です! すぐに挑戦できる手軽さです。

「意外とおいしい!甘い味が強いかな。でもかつお節の味もちゃんとする」とのこと。

「アイスクリームはかつお節を混ぜると溶けやすくなる!」とのことでした。混ぜてから少し冷凍庫で冷やし固めてから食べてもいいそうです。

気になる人はぜひ試してみてくださいね。

最後に、今回の料理体験もワークシートを使ってまとめます。作り方を振り返りながら、ポイントをしっかりと自分の言葉を使って書き込みます。

「かつお節」の自由研究に取り組んでみて

自由研究を終えた感想を教えてもらいました。

修生くん いつも食べているかつお節について知ることができて、とても勉強になった。かつお節の種類を比べたり、だしの飲み比べをしたり、比べると特徴がよくわかると思った。かつお節は栄養もおいしさもすごいことがわかったので、これからもおいしいかつお節をたくさん食べたい!

お母さん 息子が幼い頃はだしを引いていましたが、心の余裕がなくなっていたのか、しばらく遠ざかっていました。実際にやってみるとあっと言う間ですよね。今回の研究のおかげで、だしを引くことのハードルがぐんと下がりました。研究の後、かつおだしでお味噌汁を作ったら、「おいしいにおいがする〜」と娘たちも飛んできました。家族の健康を考えても、これからもっとかつお節を上手に活用していきたいと思いました。子どもにとっても身近な食材を通して、日本食の奥深さを知る良いテーマでした。

記事内で紹介したワークシートはこちらからダウンロードできます>>

雑誌『小学8年生』でも「かつお節」の自由研究のやり方を掲載中!

かつお節をいろいろな角度で掘り下げてみた松岡さん親子の自由研究、いかがでしたか?調理や栄養だけでなく、五感を使って比べてみたり、実際に道具を使って削ってみる体験など、さまざまな学びが詰まった研究となりましたね。

小学8年生「自由研究号」の誌面でも、かつお節の特集を掲載中です。かつお節比べの方法や、かつお節料理の紹介、かつお節クイズまで、盛りだくさんの内容で深掘りしています!身近な「かつお節」を通して、ぜひ食の奥深い面白さに触れてみてくださいね♪

記事内で紹介したワークシートはこちらからダウンロードできます>>

撮影/廣江雅美 文・構成/HugKum編集部