誤飲と誤嚥

1月31日の記事で「誤飲と誤嚥」の違いを説明しました。繰り返しになりますが、今一度「誤飲」と「誤嚥」の違いを説明します。

誤飲:本来、食べてはいけないもの、たとえばおもちゃなどが胃に入ってしまうこと。口または鼻から喉、食道を通って胃に入り、子供の健康を脅かす事態になることがあります。

誤嚥:食べ物やおもちゃなどが気管に詰まってしまうこと。誤嚥が起きると空気を肺に取り込むことができず、窒息して命にかかわる重大な事態となることがあります。

乳幼児は100パーセント誤飲する!?

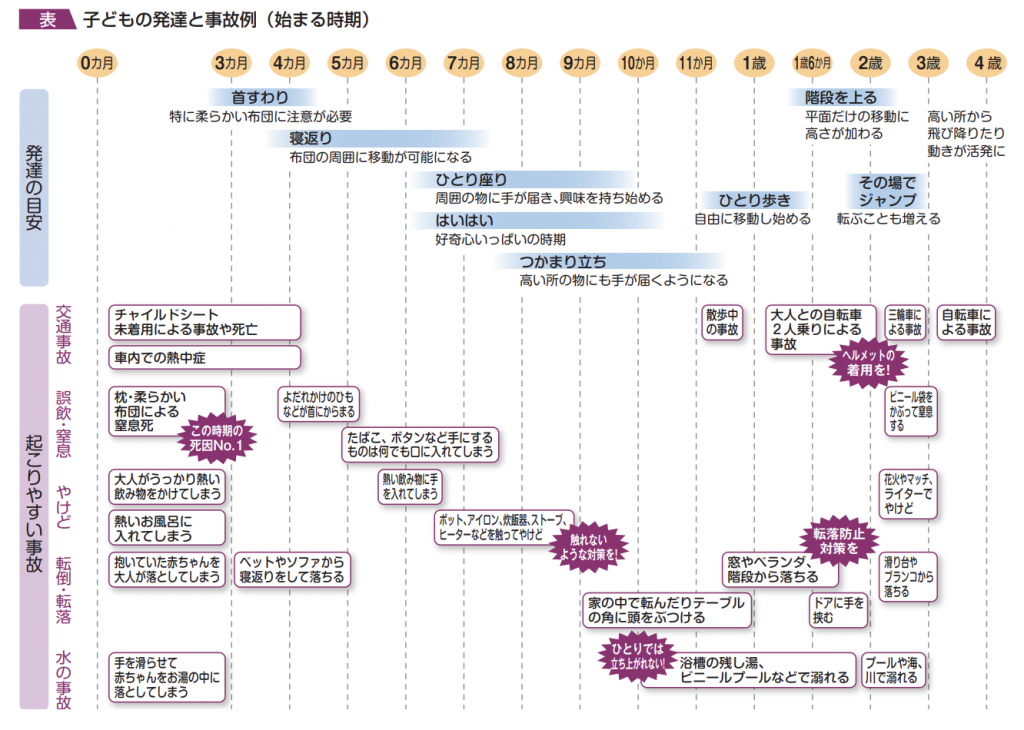

Safe Kids Japan理事長の山中 龍宏医師(小児科)は、「誤飲をしない子どもはいません。」と言います。「赤ちゃんは生後5ヶ月頃になると小さな物を指でつまめるようになり、それを口に入れようとします。これを『誤飲』と言っていますが、実は赤ちゃんは『誤って』口に入れるのではありません。目で見て好奇心を持ち、それを手でつかむ。そして掴んだものを口に入れることは赤ちゃんの発達上自然なことであり、赤ちゃんの探究心のあらわれなのです。決して誤った行為、間違った行為ではありません。正確な表現は、『異物摂取』です。」

赤ちゃんが手に取ったものを口に入れる、それは赤ちゃんの発達にとって自然なことなのですね。ただ、その「口に入れたもの」が赤ちゃんの健康を害する事態になることがあります。これは防がなければなりません。特に、ボタン型電池・コイン型電池、医薬品、洗剤、化粧品、アルコール、たばこ、強力磁石などは、飲み込んでから数分から数時間のうちに赤ちゃんの食道や内臓などを傷つけたり、中毒を起こしたりして、重大な傷害にいたる場合があります。それらが赤ちゃんの口に入らないよう、保護者や保育者はじめ、赤ちゃんを取り巻く社会全体で努めなければなりません。

子供の発達と事故例の図

誤飲を予防するための4ステップ

① 見えないところ、手の届かないところに保管する

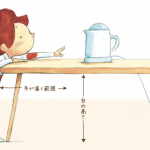

「お口に入れたら危ないもの」は、子どもの視界に入らないところに保管しましょう。見えるけれど手が届かない高いところに置いておくと、子どもは踏み台を使って高いところに登ろうとし、転落などの危険につながることがあります。危ないものは見せないことが一番です。高いところに置くことが難しいものは手の届かないところに置きます。その際、「高さ」だけでなく「奥行き」も考慮してください。

イラストレーション 久保田 修康

② 確認して対策をとる

ボタン型電池・コイン型電池はリモコンなどの家電だけでなく、おもちゃや仕掛け絵本、ボールペンなどにも入っていることがあります。一般的な取り扱い方であれば電池が飛び出す可能性は低いですが、子どもがおもちゃやリモコンを叩いたり、床に打ち付けたりしてふたが開いてしまったり、スプーンなどを使ってふたを開けることもありますので、これらの電池がどこに入っているかをまず確認しておきましょう。その上で、電池の入っているふたの上から粘着テープを巻くなどの対策をとります。

③ CR(チャイルド・レジスタンス)仕様の容器を選択する

医薬品や洗剤などの中には、子どもが簡単には開けられないような仕様(チャイルド・レジスタンス)になっている容器を使用している製品があります。最近は調剤薬局でもCR仕様の容器を用意しているところがありますので、できるだけこのような容器を使いましょう。

④ 分ける

兄弟のいる場合などは、同じ部屋にさまざまなおもちゃがあるでしょう。大きい子には問題のないおもちゃでも、赤ちゃんには危険なものはたくさんあります。そのような場合は、キッチンゲートなどを活用し、大きい子が遊ぶ空間と赤ちゃんの空間を分けるようにします。

わたしのSafe Kids ストーリー〜「子どもの傷害予防」に取り組む人をご紹介します〜

今回ご登場いただいたのは、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人工知能研究センター研究員で、Safe Kids Japan理事でもある大野 美喜子さんです。

大野:元々はアメリカの大学で「健康教育」、乳がんや感染症、特にHIV(ヒト免疫不全ウィルス)の健康教育を専攻していました。日本にいる時は「予防」について詳しく学んだ経験はなかったのですが、アメリカでは医療費が高額なこともあって、「予防」に対する意識が高く、市場そのものもとても大きいことを知りました。病気が予防できることをあらかじめ知っていれば病気に対する恐怖感も薄れますし、早く見つければ完治率も高まります。日本に帰ったら「予防」という概念を広めたいと考えていました。

SKJ:日本に帰ってこられて子どもの傷害予防活動に出会ったのですね?

大野:はい。アメリカにいる時は、子ども達に健康に関する知識を教えたいと思っていました。がんや糖尿病について、子どもの頃から一つの教科の中で予防教育をしたい、医療はどんどん進んでいくので最新の予防方法を伝えていきたい、そして子ども達が大人になっても健康的な生活が送れるようにしたい・・・と考えていたのです。でも帰国した当時(2009年頃)、日本国内で「予防」に特化した教育の実践ができるところを見つけることはできませんでした。そのような中、「テクノロジーを活用した子どもの傷害予防活動」を行なっている人達と出会いました。今の産総研の仲間達です。

SKJ:現在は、幼児から大学生までの児童・生徒・学生に子どもの事故全般に関する予防の考え方などを教えておられます。

大野:そうですね。秩父市内の幼稚園、長崎市内の小学校、東京都豊島区内の小学校、秩父市内の中学校、横浜市内の私立中学校、そして複数の大学で教えています。

SKJ:どんなことを教えておられるのでしょうか?

大野:そもそも「予防とは何か」というところから入ります。予防とひと口で言っても受け取るイメージはさまざまです。アメリカの公衆衛生学の授業で使われている動画がありますので、まず初めにそれを見せることが多いです。

動画「上流へ行ってみよう」 https://www.youtube.com/watch?v=GGIMgYfjNUk

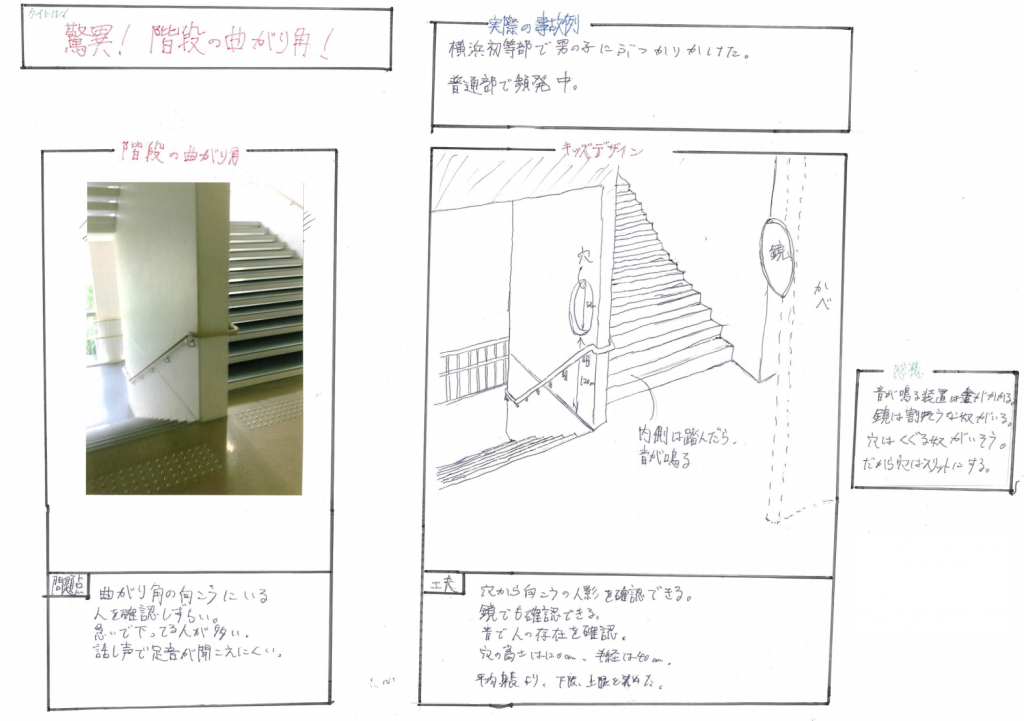

その後、乳幼児の事故のパターンや「キッズデザイン」の考え方(次世代を担う子どもたちの健やかな成長発達につながる社会環境の創出のために、デザインのチカラを役立てようとする考え方 ※キッズデザイン協議会のホームページより http://www.kidsdesign.jp/kidsdesign/)、データに基づいて予防するとはどういうことか、などについて子ども達と共に考え、たとえば小学生であれば、自分のまわりで起こっている身近な事故を取り上げて予防策をみんなで考えてみる、ということをしています。「フォトボイス」と呼んでいるのですが、学校の中の「危ない箇所」を撮影し、その写真を持ち寄って子ども達自身が危険性と対策を検討する授業です。

SKJ:それはおもしろい取り組みですね。子ども達は一生懸命「危ない」を探してくれるのではないでしょうか?

大野:はい、実際にそれで学校が補修や改修をしてくれたケースもあります。タイル敷きの昇降口が雨の日に滑って危ないことを実感していた児童がその昇降口を撮影して共有、学校が修理をしてくれたり、階段に付いている滑り止めにつまずくことを知った児童がそのことを共有したところ、学校が滑り止めを改良してくれた、ということもありました。

SKJ:そこに気がついた子ども達もすごいですが、すぐに改修してくれた学校もまたすばらしいですね。

大野:そうですね。すべてが改修に結びついたわけではないですが、子ども達ならではの視点というのは確かにあります。こうして予防の考え方を身につけるトレーニングを重ねていくと、5歳児であっても予防とはどういうことかを知り、授業以外の時でも子ども達自身が危ないポイントを見つけられるようになります。予防を学んだ子どもが上級学校に進学し、予防について学んでこなかった友達に教える、という波及効果もあります。

SKJ:今回のテーマである「誤飲」に特化した指導もされているそうですね。

大野:はい、魚肉ソーセージを使った実験を行なっています。

SKJ:魚肉ソーセージですか?

大野:はい。魚肉ソーセージに切り込みを入れ、そこにボタン型電池を挟みます。すると数分〜十数分で電池がソーセージに接していた部分が黒く変色してくるのです。この実験は、目の前でリアルタイムに変化を見られるので、ボタン型電池を危険なものとして認識する度合いが非常に高いことがわかっています。

SKJ:印象的な実験ですね

大野:そうですね。手軽にできますので、保育園や幼稚園の保護者会で先生方にやってみていただければ、と思っています。先日、毎週土曜日に教えている横浜市内の私立中学校で、ボタン電池に関するある実験をしてみました。最近発表された論文の中に、「子どもがボタン電池を飲み込んでしまった後、はちみつを飲ませると(電池の)腐食が進みにくい」という結果が書かれていたのです。それが本当かどうか、生徒達と一緒に実証実験をしてみたのです。はちみつだけでなく、牛乳やトマトジュース、グレープジュース、アップルジュース、プリンなどで実験してみたところ、論文に書かれているとおり、はちみつには腐食を遅らせる効果があるのではないか、ということや、はちみつほどではないけれど、アップルジュースでも同様の効果が見られる、ということがわかりました。

※参照 https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180612-00086396/

SKJ:今回のテーマである「誤飲」の課題についてどのように考えておられますか?

大野:「誤飲」は多くの子どもが遭遇するリスクですが、そもそもそのリスクがあまり知られていないこと、きわめて危険なボタン型電池であっても、保護者の方に認知されていないことが問題であると考えています。また、CR等の対策がされていないボタン電池が出回りすぎているので、保護者の方への教育と製品の改良の両面で実施していかないと、なかなか事故は減らないのではないでしょうか。

SKJ:それでは最後に10年後にはこんな社会になっていてほしい、10年後のご自身はこうありたい、といったあたりをお聞かせください。

大野:予防が当たり前の社会になっていてほしいですね。すべての製品に「キッズデザイン」の考え方が広がっていてほしいと思います。少しくらい目を離しても重大な傷害を負うことにならない製品や環境を整えたい、そのために引き続き力を尽くしたいと考えています。

自分自身のことで言えば、そうですね、研究も子育てもしっかり両立できる、子どもが自慢してくれるママになっていたいです(笑)。10年後には長女は14歳、まもなく生まれてくる子どもは10歳になっています。今行なっている研究が人の役に立って、ママはみんなの役に立つ研究をしている、ということがわが子達にも伝わるといいな、と思っています。

SKJ:まもなくご出産というタイミングでインタビューに応じていただき、ありがとうございました。ご安産をお祈りしています。

Safe Kids Japanとは

私たちSafe Kids Japanは、事故による子どもの傷害を予防することを目的として活動しているNPO法人です。2018年6月からこのHugKumで、子どもの傷害予防に関する記事を配信しています。基本的に毎月1回、季節や年中行事などに即した内容の記事をお送りしたいと考えています。

さて、「事故による傷害」、「傷害予防」という言葉、あまり聞き慣れないかもしれません。私たちがなぜ「事故」ではなく「傷害」という言葉にこだわっているのか、について、はじめに少し説明させてください。

事故?傷害?その違いは?

「事故」という言葉を辞書で調べてみると、「思いがけなく起こった良くないできごと」とあります。英語で言うとaccidentですね。accidentは「意図しない不幸なできごと」という意味で、「避けることができない運命的なもの」という意味も含まれています。海外でもかつてはaccidentを使っていましたが、最近ではinjuryという言葉が使用されるようになりました。injuryは「ケガ」「負傷」という意味です。「事故」は科学的に分析し、きちんと対策すれば「予防することが可能」という考え方が一般的になり、「運命的な」という意味を含むaccidentではなく、injuryという言葉を使用することが勧められるようになったのです。今ではaccidentという言葉の使用を禁止している医学誌もあるくらいです。

そのinjuryに対応する日本語として、Safe Kids Japanでは「傷害」という言葉を使っています。よく「事故予防」と言われますね。もちろん事故そのものが起きないことがいちばんなのですが、たとえ事故が起きたとしても、(重大な)ケガはしないように備えよう、そんな思いも込めて、「傷害予防」と言っています。

記事監修

事故による子どもの傷害を予防することを目的として活動しているNPO法人。Safe Kids Worldwideや国立成育医療研究センター、産業技術総合研究所などと連携して、子どもの傷害予防に関する様々な活動を行う。